Россия фактически противостоит 62 государствам. Виктор Зубик, основатель компании Smarent, обсудил с Александром Артамоновым, российским журналистом, политическим обозревателем и военным экспертом, ждать ли новый виток конфликта, какие четыре сценария развития возможны, что произойдет с гражданской экономикой после завершения СВО. Затронули и более прикладные вопросы: как новые территории влияют на развитие страны, какие риски и возможности открываются для бизнеса и инвесторов, а главное, как сохранить капитал в текущей турбулентной ситуации.

В этой статье:

- Кто такой Александр Артамонов?

- Почему геополитика важна?

- СВО – еще даже не середина

- Четыре сценария развития будущего: социальная эвтаназия

- А и Б сидели на трубе: США, Европа и Россия

- Мирная жизнь после СВО

- БРИКС в тупике?

- Сейчас решается, кому жить

- Куда сейчас выгодно инвестировать?

- Недвижимость в Крыму и на новых территориях

- Как сохранить капитал?

Кто такой Александр Артамонов?

Александр Германович Артамонов – российский журналист, политический обозреватель, военный эксперт. Выпускающий редактор и военный обозреватель еженедельника «Звезда», военный и международный эксперт программы «Открытый эфир» ТВ «Звезда», ведущий программы видеоканала «Новый День». Начальник Совета по политическому и научно-исследовательскому развитию Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур «К-9» и специалистов органов безопасности «Кремль-9». Член Союза журналистов Москвы.

Почему геополитика важна?

Виктор Зубик убежден, что недвижимость тесно связана с геополитикой. Многие люди, принимая решения о финансовых вложениях и инвестициях в жилье, стараются привязать их к текущим международным событиям или к ожиданию окончания конфликта. Но возникает вопрос: насколько оправдано для обычного человека пытаться угадать исход таких событий ради удачной сделки?

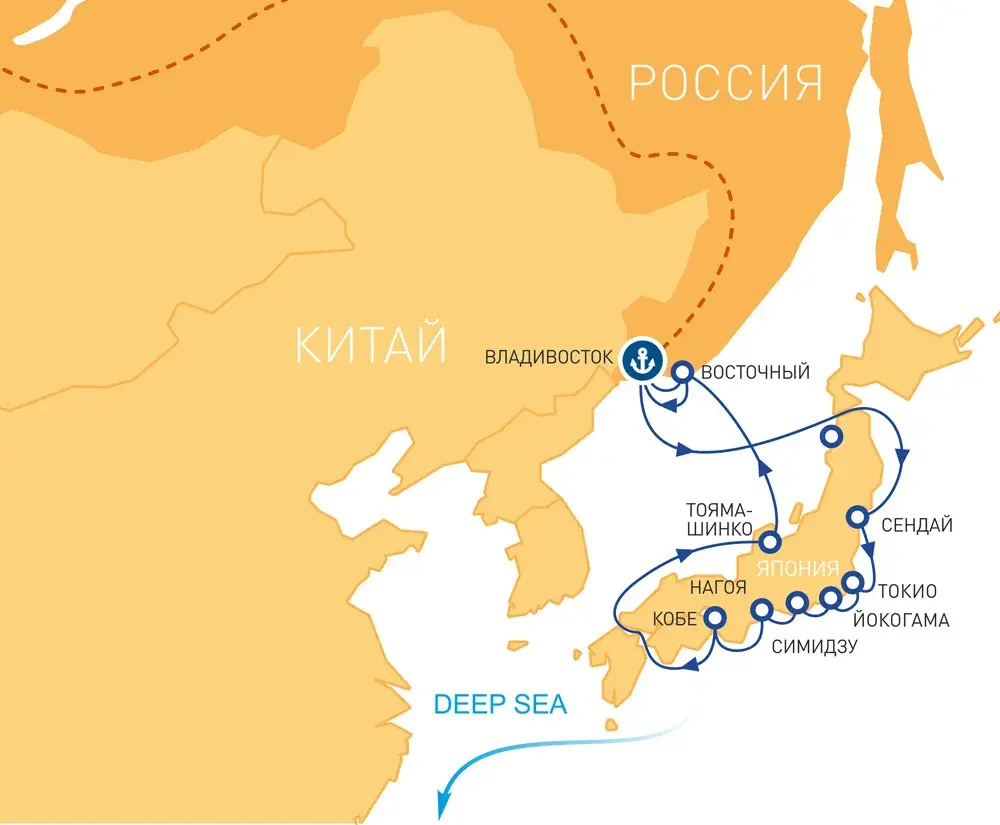

Александр Германович Артамонов подчеркивает, что он всегда говорил от лица простых людей, а не власти, и потому считает, что каждому приходится искать способы жить в этом мире, думая прежде всего о себе и своей семье. Недавно он всерьез обсуждал с супругой возможность купить квартиру во Владивостоке. Аргументы просты: перспективы для детей – китайский язык, программирование, искусственный интеллект, портовый город; плюс ипотечные ставки там выгоднее, чем в Центральной России. В нынешних условиях приходится мыслить не на один, а на два шага вперед.

Некоторые упрекают его в «черных прогнозах», но он лишь анализирует тренды, опираясь на многослойные факторы от экономики и социологии до военной сферы. И вывод его однозначен: завершения конфликта пока не предвидится – нет объективных предпосылок. Политика сегодня выступает продолжением экономики, а война – лишь иной способ перераспределения рынков. Он не рассматривает войну через призму партийных интересов: если государства хотят конфликтовать, они всегда найдут повод. Важно другое: Россия стремится к самодостаточности. Ограничений «девяностых» ей оказалось мало для реализации экономических амбиций. Поэтому страна начала действовать по принципу игры Го – расширять влияние и охватывать новые зоны.

Африка стала одним из направлений: Россия помогла странам региона избавиться от французского доминирования («Франс-Африка»), лишив Париж доступа к урану, ключевому ресурсу для его атомной энергетики. Это ударило и по Германии, зависевшей от дешевого французского электричества. По словам Александра Германовича, Россию часто называют агрессором, но на деле она лишь защищает право на существование и развитие в рамках международного права. Страна затронула жизненные интересы тех, кто после Второй мировой считал себя хозяином мира. Это вызвало противодействие, но иначе Россия не могла – пришлось перестраивать экономику, уходя от спекулятивной финансовой модели к реальному сектору.

Отсюда неизбежный вывод: покой не наступит до тех пор, пока не будет достигнута победа. Потому что, как он отмечает, «трофеи всегда достаются победителям».

Некоторые упрекают его в «черных прогнозах», но он лишь анализирует тренды, опираясь на многослойные факторы от экономики и социологии до военной сферы. И вывод его однозначен: завершения конфликта пока не предвидится – нет объективных предпосылок. Политика сегодня выступает продолжением экономики, а война – лишь иной способ перераспределения рынков. Он не рассматривает войну через призму партийных интересов: если государства хотят конфликтовать, они всегда найдут повод. Важно другое: Россия стремится к самодостаточности. Ограничений «девяностых» ей оказалось мало для реализации экономических амбиций. Поэтому страна начала действовать по принципу игры Го – расширять влияние и охватывать новые зоны.

Африка стала одним из направлений: Россия помогла странам региона избавиться от французского доминирования («Франс-Африка»), лишив Париж доступа к урану, ключевому ресурсу для его атомной энергетики. Это ударило и по Германии, зависевшей от дешевого французского электричества. По словам Александра Германовича, Россию часто называют агрессором, но на деле она лишь защищает право на существование и развитие в рамках международного права. Страна затронула жизненные интересы тех, кто после Второй мировой считал себя хозяином мира. Это вызвало противодействие, но иначе Россия не могла – пришлось перестраивать экономику, уходя от спекулятивной финансовой модели к реальному сектору.

Отсюда неизбежный вывод: покой не наступит до тех пор, пока не будет достигнута победа. Потому что, как он отмечает, «трофеи всегда достаются победителям».

СВО – еще даже не середина

Александр Германович отмечает, что нынешний конфликт (СВО) нельзя назвать ни коротким, ни близким к завершению – и сейчас мы находимся даже не в его середине. В качестве иллюстрации он приводит Бородинское сражение. В российской традиции его считают победой, но французы утверждают обратное: поле осталось за ними, ведь русская армия отошла, а Наполеон вошел в Москву. Потери были примерно равными, но именно тогда был сломан хребет французской армии, что позже привело к сражению на Березине и Парижу. Этот пример показывает: формальный результат сражения и стратегический итог могут сильно отличаться.

Если перенести эту логику на современность, то картина выглядит так: около 80% территории Украины находится под контролем НАТО, и лишь около 20% под контролем России. Даже если в будущем удастся расширить эту долю, соотношение сил остается серьезным вызовом. Противник получил в распоряжение огромный кусок экономики, ресурсы и население, которое за три десятилетия уже прошло процесс идеологической перестройки. Подобное, подчеркивает Александр Германович, произошло и в Прибалтике. В этих условиях говорить о победе преждевременно.

В то же время, Александр Германович уверен, что Россия хочет жить и развиваться, она стремится к величию и готова его отстаивать. Однако нельзя забывать масштаб противостояния: официально это 32 страны НАТО, но фактически к ним добавляются партнеры альянса со специальным статусом. Этот статус позволяет президенту США лично, без согласования с Конгрессом, передавать им любое вооружение, кроме стратегического. По сути, это те же союзники НАТО.

Ситуацию усложняют государства вроде Азербайджана. Формально он не входит в блок, но фактически тесно сотрудничает с Турцией, членом НАТО. Совместные действия этих стран затрагивают не только экономику, но и военную сферу. К тому же Азербайджан располагает значительным военным потенциалом: 100–150 тысяч солдат с боевым опытом карабахских войн, и сам он позиционирует себя как «один народ и два государства» с Турцией.

В совокупности это создает для России очень непростую картину. Но, подчеркивает он, главная цель остается прежней: защитить свое место под солнцем и отстоять право на будущее. России предлагают переговоры, но минские примеры показали, что переговоры не всегда приводят к миру. Приводя исторический и юридический контекст, Александр Германович вспоминает мадридские протоколы и гарантии международного сообщества по границам – на примере Азербайджана – и отмечает, что экономические противоречия часто решаются не дипломатией, а силой. При отсутствии мирных решений страны нередко приходят к войне как к «естественному состоянию».

Если перенести эту логику на современность, то картина выглядит так: около 80% территории Украины находится под контролем НАТО, и лишь около 20% под контролем России. Даже если в будущем удастся расширить эту долю, соотношение сил остается серьезным вызовом. Противник получил в распоряжение огромный кусок экономики, ресурсы и население, которое за три десятилетия уже прошло процесс идеологической перестройки. Подобное, подчеркивает Александр Германович, произошло и в Прибалтике. В этих условиях говорить о победе преждевременно.

В то же время, Александр Германович уверен, что Россия хочет жить и развиваться, она стремится к величию и готова его отстаивать. Однако нельзя забывать масштаб противостояния: официально это 32 страны НАТО, но фактически к ним добавляются партнеры альянса со специальным статусом. Этот статус позволяет президенту США лично, без согласования с Конгрессом, передавать им любое вооружение, кроме стратегического. По сути, это те же союзники НАТО.

Ситуацию усложняют государства вроде Азербайджана. Формально он не входит в блок, но фактически тесно сотрудничает с Турцией, членом НАТО. Совместные действия этих стран затрагивают не только экономику, но и военную сферу. К тому же Азербайджан располагает значительным военным потенциалом: 100–150 тысяч солдат с боевым опытом карабахских войн, и сам он позиционирует себя как «один народ и два государства» с Турцией.

В совокупности это создает для России очень непростую картину. Но, подчеркивает он, главная цель остается прежней: защитить свое место под солнцем и отстоять право на будущее. России предлагают переговоры, но минские примеры показали, что переговоры не всегда приводят к миру. Приводя исторический и юридический контекст, Александр Германович вспоминает мадридские протоколы и гарантии международного сообщества по границам – на примере Азербайджана – и отмечает, что экономические противоречия часто решаются не дипломатией, а силой. При отсутствии мирных решений страны нередко приходят к войне как к «естественному состоянию».

Александр Артамонов считает, что у России есть шанс выиграть в рамках ШОС – но не потому, что партнеры будут воевать за нее, а потому, что важно сохранить с ними стабильные отношения. Китай, страны Азии или африканские партнеры в большинстве случаев не станут напрямую вмешиваться; но их экономическая и дипломатическая поддержка – ключевой фактор. Потеря этих партнеров станет для России серьезным ударом.

По наблюдению Александра Германовича, война сегодня – это не только стрелялки на фронте, а гибридная, многоуровневая борьба: информационная, экономическая, технологическая. Он называет себя специалистом по подрывной войне и отмечает, что если Россия сохранит темп и ритм, у нее есть шансы: западные ресурсы и терпение иссякнут раньше, чем у нее. Но это не гарантия – победа еще не достигнута.

Александр Артамонов считает, что военный конфликт способен дать сильный импульс для развития гражданской экономики. История показывает: многие технологии сначала создавались для армии, а затем становились основой мирных проектов. Ту-34, сверхзвуковые лайнеры, стратегические бомбардировщики – все это начиналось как военные разработки. Государство, вкладываясь в войну, денег не считает, и именно в этот момент появляются инновации, которые позже находят гражданское применение. Например, совместный проект России и Китая по строительству лунного поселения. Технологии, создаваемые для космоса, очевидно будут использоваться в военной сфере, хотя официально все выступают против милитаризации. Точно так же разработки в области искусственного интеллекта или робототехники сначала находят применение на поле боя, а затем – в гражданской жизни.

По словам Александра Германовича, это универсальный процесс: наука не заботится о доходности, но бизнес затем адаптирует освоенные технологии для мирных целей. Так было и в США, которые после Второй мировой войны забрали немецкие наработки – от ракетостроения до медицины. Он называет весь XX век «бармалейской экономикой»: человечество снова и снова работает на войну. Сначала мобилизует ресурсы, потом восстанавливает разрушенное, создает новые технологии и рабочие места, затем рынок труда насыщается, и цикл повторяется. Первая мировая, Вторая мировая, и, как он считает, нынешняя ситуация уже напоминает начало Третьей. Разница лишь в подходах: Россия исходит из традиционных ценностей и веры в высший замысел, тогда как Запад практикует форсайт – целенаправленное проектирование будущего. Они строят мир механистично, исходя из убеждения, что его можно создать заново, тогда как Россия живет скорее в религиозной парадигме, принимая предопределенность.

По наблюдению Александра Германовича, война сегодня – это не только стрелялки на фронте, а гибридная, многоуровневая борьба: информационная, экономическая, технологическая. Он называет себя специалистом по подрывной войне и отмечает, что если Россия сохранит темп и ритм, у нее есть шансы: западные ресурсы и терпение иссякнут раньше, чем у нее. Но это не гарантия – победа еще не достигнута.

Александр Артамонов считает, что военный конфликт способен дать сильный импульс для развития гражданской экономики. История показывает: многие технологии сначала создавались для армии, а затем становились основой мирных проектов. Ту-34, сверхзвуковые лайнеры, стратегические бомбардировщики – все это начиналось как военные разработки. Государство, вкладываясь в войну, денег не считает, и именно в этот момент появляются инновации, которые позже находят гражданское применение. Например, совместный проект России и Китая по строительству лунного поселения. Технологии, создаваемые для космоса, очевидно будут использоваться в военной сфере, хотя официально все выступают против милитаризации. Точно так же разработки в области искусственного интеллекта или робототехники сначала находят применение на поле боя, а затем – в гражданской жизни.

По словам Александра Германовича, это универсальный процесс: наука не заботится о доходности, но бизнес затем адаптирует освоенные технологии для мирных целей. Так было и в США, которые после Второй мировой войны забрали немецкие наработки – от ракетостроения до медицины. Он называет весь XX век «бармалейской экономикой»: человечество снова и снова работает на войну. Сначала мобилизует ресурсы, потом восстанавливает разрушенное, создает новые технологии и рабочие места, затем рынок труда насыщается, и цикл повторяется. Первая мировая, Вторая мировая, и, как он считает, нынешняя ситуация уже напоминает начало Третьей. Разница лишь в подходах: Россия исходит из традиционных ценностей и веры в высший замысел, тогда как Запад практикует форсайт – целенаправленное проектирование будущего. Они строят мир механистично, исходя из убеждения, что его можно создать заново, тогда как Россия живет скорее в религиозной парадигме, принимая предопределенность.

Четыре сценария развития будущего: социальная эвтаназия

Александр Германович ссылается на Андрея Ильича Фурсова, которые обнаружил, что в 2018 году западная экономическая мысль вместе с политиками рассматривала несколько сценариев будущего, и один из них показался ему особенно зловещим. Этот сценарий предполагает антропологическое разделение человечества на «две ветви»: одни будут жить по 120–140 лет, другие – 30–40 лет; в основе – идеи евгенического отбора и жесткой социальной иерархии. Для четверти участников такие идеи казались приемлемыми, для большинства – нет. Другой вариант развития будущего – намеренное сокращение населения планеты как решение «перенаселения»: кто-то предлагает оставить на земле всего около 1,5 млрд человек. Он резко против такого подхода. С его точки зрения, человечество – одно и равное: нельзя просто «сжигать» людей ради чистоты модели. Решение проблемы перенаселения должно идти через улучшение качества жизни и добровольное снижение рождаемости, а не через насилие и принудительное сокращение.

Одновременно Александр Артамонов отмечает, что экономическая система достигла предела: модель, основанная на бесконечном росте и спекуляциях, исчерпала себя. В этом контексте западные элиты предлагают переход к «инклюзивному капитализму», но его представления звучат странно: унификация потребления, униформа, минимизация затрат и комфорта до «минимального набора» для всех.

Александр Германович приводит бытовой образ из Европы: упрощенная одежда, экономия на мелочах, экономия воды, минимальные подарки – все это, по его мнению, часть проекта ограничения расходов ради поддержания «устойчивости». Как альтернативу таким идеям он рисует будущее, в котором людям предлагают минимальные пособия и виртуальные удовольствия – 3D-очки вместо моря, фитнес-колеса в подвале как символ занятости и имитации жизни. Он не отрицает, что вопрос ресурсов серьезен, но возражает против утилитарного подхода: «мы не будем есть сверчков» – метафора, подчеркивающая отказ от дегуманизации и отречения от привычных стандартов жизни ради тех, кто предлагает «оптимизацию» человечества. Да, в некоторых культурах сверчков едят, но это не универсальное решение проблемы.

В основе его позиции демографический и цивилизационный расчет: России с ее ~152–153 млн людей достаточно ресурсов и высокого уровня человеческого потенциала; он не желает видеть снижение численности ради интересов других. Свою линию он формулирует просто: сохранять человеческое достоинство и традиционные ценности, одновременно искать экономические и технологические пути выхода из кризиса, а не выбирать радикальные, иерархические сценарии, которые по сути означают социальную эвтаназию большинства ради привилегий немногих.

Одновременно Александр Артамонов отмечает, что экономическая система достигла предела: модель, основанная на бесконечном росте и спекуляциях, исчерпала себя. В этом контексте западные элиты предлагают переход к «инклюзивному капитализму», но его представления звучат странно: унификация потребления, униформа, минимизация затрат и комфорта до «минимального набора» для всех.

Александр Германович приводит бытовой образ из Европы: упрощенная одежда, экономия на мелочах, экономия воды, минимальные подарки – все это, по его мнению, часть проекта ограничения расходов ради поддержания «устойчивости». Как альтернативу таким идеям он рисует будущее, в котором людям предлагают минимальные пособия и виртуальные удовольствия – 3D-очки вместо моря, фитнес-колеса в подвале как символ занятости и имитации жизни. Он не отрицает, что вопрос ресурсов серьезен, но возражает против утилитарного подхода: «мы не будем есть сверчков» – метафора, подчеркивающая отказ от дегуманизации и отречения от привычных стандартов жизни ради тех, кто предлагает «оптимизацию» человечества. Да, в некоторых культурах сверчков едят, но это не универсальное решение проблемы.

В основе его позиции демографический и цивилизационный расчет: России с ее ~152–153 млн людей достаточно ресурсов и высокого уровня человеческого потенциала; он не желает видеть снижение численности ради интересов других. Свою линию он формулирует просто: сохранять человеческое достоинство и традиционные ценности, одновременно искать экономические и технологические пути выхода из кризиса, а не выбирать радикальные, иерархические сценарии, которые по сути означают социальную эвтаназию большинства ради привилегий немногих.

А и Б сидели на трубе: США, Европа и Россия

Александр Германович иллюстрирует ситуацию считалочкой про «А и Б, сидели на трубе»: пока кто-то не упадет, спокойствия не будет. По его версии, А и Б (он подразумевает Россию и США) вряд ли упадут – они останутся на «трубе». А вот «И» (прочие игроки, прежде всего Европа и ее институты) может оказаться тем самым звеном, которое соскользнет. Это ведет к мрачной логике конфликта и к экономическим мотивам в том числе. Про словам Александра Артамонова, Дональду Трампу глубоко безразлично, кто конкретно «упадет» – главное для него освободить очередную долю рынка и обеспечить американским компаниям выгодные позиции. Война и геополитическое напряжение дают США возможности: базы, рынки сбыта и, прежде всего, контракты на вооружение. Европа для него – ресурс: кадры, технологии, но не жизненно необходимый рынок продовольствия; главное – контроль и выгоды.

По наблюдению Александра Германовича, американская стратегия подразумевает не столько прямое столкновение, сколько умение аккуратно переложить ответственность и издержки на европейских партнеров, одновременно извлекая прибыль из поставок оружия и переноса производств в американскую юрисдикцию (Make America Great Again). Он ссылается на документы и элитарные клубы (Бильдерберг) как на источники идей о стратегическом расчленении и давлении на Россию – идея «прижать» страну к демографическим и климатическим пределам, чтобы ослабить ее потенциал. Европейские лидеры, по его словам, ведут народы в опасную сторону: элиты, по сути, ведут стадо в пропасть, а сами найдут убежище и комфорт за океаном. В результате европейские общества становятся прокси-зоной: они вовлечены в конфликт не столько по своей воле, сколько по логике альянсов и интересов, а Америка остается вне формальной ответственности, продавая оружие и сохраняя влияние.

Александр Артамонов обращает внимание на ключевые документы НАТО, например Вашингтонскую декларацию 2024 года. В тринадцатой статье ясно сказано: если страна вступает в гибридный конфликт с государством, сотрудничающим с НАТО, альянс имеет право применить пятую статью договора коллективной безопасности. Иными словами, любое действие – даже кибератака против третьей страны – может стать поводом для военного вмешательства. Международное право здесь отходит на второй план: НАТО оставляет за собой право решать, что считать агрессией, и действовать без дальнейших доказательств. Трамп действует не только через дипломатию, но и с позиции грубой милитаристской силы, сравнимой с подходами Третьего рейха. Его политика основана на максимальном усилении США и использовании глобальных кризисов для контроля над союзниками и противниками, при этом личные интересы других государств его мало волнуют.

В ответ Россия сосредотачивается на укреплении своей обороны и стратегическом расширении влияния, используя международные партнерства. Примером служат Никарагуа и Венесуэла: старейший лидер Даниэль Ортега и президент Мурильо подписали соглашения, позволяющие российским военным присутствовать на территории Никарагуа, участвовать в операциях по поддержанию правопорядка и реагировать на чрезвычайные ситуации. Параллельно Венесуэла расширяет аэродромы для приема стратегических бомбардировщиков, что усиливает оперативные возможности России в регионе. Таким образом, формируется группа стран – Куба, Мексика, Венесуэла, Никарагуа – с минимальным подлетным временем ракет до южной части США, создавая стратегический охват. Это похоже на игру в Го: Россия укрепляет свои позиции и законно расширяет влияние, вызывая раздражение Трампа, который реагирует угрозами размещения ЧВК.

Александр Германович подчеркивает, что война сегодня – одновременно экономическая, финансовая и территориальная. Он видит проблески будущих побед России: по числу ядерных боеголовок в рамках ШОС Россия имеет около 6–6,2 тысячи, США – немного больше. В целом, стратегия России строится на укреплении обороны, расширении влияния через международные партнерства и использовании технологических преимуществ для обеспечения национальной безопасности.

По наблюдению Александра Германовича, американская стратегия подразумевает не столько прямое столкновение, сколько умение аккуратно переложить ответственность и издержки на европейских партнеров, одновременно извлекая прибыль из поставок оружия и переноса производств в американскую юрисдикцию (Make America Great Again). Он ссылается на документы и элитарные клубы (Бильдерберг) как на источники идей о стратегическом расчленении и давлении на Россию – идея «прижать» страну к демографическим и климатическим пределам, чтобы ослабить ее потенциал. Европейские лидеры, по его словам, ведут народы в опасную сторону: элиты, по сути, ведут стадо в пропасть, а сами найдут убежище и комфорт за океаном. В результате европейские общества становятся прокси-зоной: они вовлечены в конфликт не столько по своей воле, сколько по логике альянсов и интересов, а Америка остается вне формальной ответственности, продавая оружие и сохраняя влияние.

Александр Артамонов обращает внимание на ключевые документы НАТО, например Вашингтонскую декларацию 2024 года. В тринадцатой статье ясно сказано: если страна вступает в гибридный конфликт с государством, сотрудничающим с НАТО, альянс имеет право применить пятую статью договора коллективной безопасности. Иными словами, любое действие – даже кибератака против третьей страны – может стать поводом для военного вмешательства. Международное право здесь отходит на второй план: НАТО оставляет за собой право решать, что считать агрессией, и действовать без дальнейших доказательств. Трамп действует не только через дипломатию, но и с позиции грубой милитаристской силы, сравнимой с подходами Третьего рейха. Его политика основана на максимальном усилении США и использовании глобальных кризисов для контроля над союзниками и противниками, при этом личные интересы других государств его мало волнуют.

В ответ Россия сосредотачивается на укреплении своей обороны и стратегическом расширении влияния, используя международные партнерства. Примером служат Никарагуа и Венесуэла: старейший лидер Даниэль Ортега и президент Мурильо подписали соглашения, позволяющие российским военным присутствовать на территории Никарагуа, участвовать в операциях по поддержанию правопорядка и реагировать на чрезвычайные ситуации. Параллельно Венесуэла расширяет аэродромы для приема стратегических бомбардировщиков, что усиливает оперативные возможности России в регионе. Таким образом, формируется группа стран – Куба, Мексика, Венесуэла, Никарагуа – с минимальным подлетным временем ракет до южной части США, создавая стратегический охват. Это похоже на игру в Го: Россия укрепляет свои позиции и законно расширяет влияние, вызывая раздражение Трампа, который реагирует угрозами размещения ЧВК.

Александр Германович подчеркивает, что война сегодня – одновременно экономическая, финансовая и территориальная. Он видит проблески будущих побед России: по числу ядерных боеголовок в рамках ШОС Россия имеет около 6–6,2 тысячи, США – немного больше. В целом, стратегия России строится на укреплении обороны, расширении влияния через международные партнерства и использовании технологических преимуществ для обеспечения национальной безопасности.

Мирная жизнь после СВО

Александр Германович считает, что возвращение людей с фронта в мирную экономику – крайне сложная задача. На фронте они получают в разы больше, чем в мирной жизни: 250 000 рублей и выше, тогда как средняя провинциальная зарплата до войны составляла 30–40 000 рублей. Это создает серьезный экономический и психологический разрыв: человек привык к высоким доходам, к статусу, орденам и медалям, к выполнению важной миссии, а возвращение к обычной жизни воспринимается как потеря смысла. Он проводит параллель с ветеранами Вьетнама и СССР после Второй мировой: психологическая адаптация крайне сложна. В СССР возвращавшихся в гражданскую жизнь мобилизовали в трудовые проекты: освоение Сибири, строительство метро, превращая военную энергию в экономический вклад. Сейчас задача та же, но масштаб и условия другие.

Сегодня на фронте около миллиона человек. Возвращение их на гражданку потребует повышения зарплат до уровня военной экономики – хотя бы 150–200 000 рублей, чтобы сохранить мотивацию и социальную стабильность. Но дефицит бюджета и большие расходы на военную экономику делают это практически невозможным без привлечения фондов благосостояния или новых займов через федеральные облигации, что вызывает риск инфляции и девальвации. Решение требует комплексного подхода: баланс между социальными обязательствами, экономическими возможностями и стратегическим управлением ресурсами. Пока же основная задача – удерживать людей и средства в рамках реальной экономики, иначе система окажется неустойчивой.

Александр Германович признает, что наша экономика стоит на грани рецессии, и у страны есть влиятельный олигархат. В то же время он не исключает инструменты, которыми пользовались иные государства: например, французская послевоенная практика – постепенная национализация ключевых предприятий без революций. По его мнению, в крайнем случае государство могло бы взять под контроль стратегические активы (вспоминая Алросу и государственный пакет), и это дало бы новый доходный драйв для бюджета.

При этом он подчеркивает: военная экономика тоже должна давать реальный результат, а не быть лишь расходной статьей. По оценкам международной разведки, после освобождения отдельных территорий было получено около 5 000 предприятий и разведанные минеральные запасы на триллионы долларов: от редкоземельных металлов до урана. Эти ресурсы и людские кадры должны стать серьезным экономическим потенциалом. Кроме того, есть и демографический эффект: в результате присоединений к России за последние годы прибавилось порядка 10 млн человек (включая Крым и новые территории). Это значительный кадровый резерв, который может поддержать восстановление и развитие, если его правильно интегрировать.

Александр Артамонов считает показательными исторические параллели: военные конфликты порождают циклы разрушения и восстановления; послевоенные периоды часто становились драйвером технологического и инфраструктурного обновления. По его аргументу, нынешняя военная экономика формирует основу будущего гражданского роста, но эффект реализуется на длинной временной шкале. Главный вопрос – где взять деньги и как избежать дефолтных сценариев. Варианты: использование фондов благосостояния, выпуск ОФЗ, частичная национализация прибыльных активов. И каждый из них несет свои риски: инфляцию, девальвацию или политические потрясения. Нужен взвешенный, многоходовый план, а не экстренные и непродуманные решения. Управление – это долгосрочная работа. Александр Германович приводит притчу о французском маршале, посадившем деревья в пустыне: решения закладываются сегодня ради плодов через десятилетия. Так и экономические меры требуют терпения, форсайта и готовности инвестировать в будущее, а не только гасить текущие пожарные задачи. Он убежден, что у России очень хорошие перспективы, и нужно продолжать освобождать территории, защищая свое пространство, плюс сбывать другим военную технику, потому что тем самым укрепляются экономические блоки.

Сегодня на фронте около миллиона человек. Возвращение их на гражданку потребует повышения зарплат до уровня военной экономики – хотя бы 150–200 000 рублей, чтобы сохранить мотивацию и социальную стабильность. Но дефицит бюджета и большие расходы на военную экономику делают это практически невозможным без привлечения фондов благосостояния или новых займов через федеральные облигации, что вызывает риск инфляции и девальвации. Решение требует комплексного подхода: баланс между социальными обязательствами, экономическими возможностями и стратегическим управлением ресурсами. Пока же основная задача – удерживать людей и средства в рамках реальной экономики, иначе система окажется неустойчивой.

Александр Германович признает, что наша экономика стоит на грани рецессии, и у страны есть влиятельный олигархат. В то же время он не исключает инструменты, которыми пользовались иные государства: например, французская послевоенная практика – постепенная национализация ключевых предприятий без революций. По его мнению, в крайнем случае государство могло бы взять под контроль стратегические активы (вспоминая Алросу и государственный пакет), и это дало бы новый доходный драйв для бюджета.

При этом он подчеркивает: военная экономика тоже должна давать реальный результат, а не быть лишь расходной статьей. По оценкам международной разведки, после освобождения отдельных территорий было получено около 5 000 предприятий и разведанные минеральные запасы на триллионы долларов: от редкоземельных металлов до урана. Эти ресурсы и людские кадры должны стать серьезным экономическим потенциалом. Кроме того, есть и демографический эффект: в результате присоединений к России за последние годы прибавилось порядка 10 млн человек (включая Крым и новые территории). Это значительный кадровый резерв, который может поддержать восстановление и развитие, если его правильно интегрировать.

Александр Артамонов считает показательными исторические параллели: военные конфликты порождают циклы разрушения и восстановления; послевоенные периоды часто становились драйвером технологического и инфраструктурного обновления. По его аргументу, нынешняя военная экономика формирует основу будущего гражданского роста, но эффект реализуется на длинной временной шкале. Главный вопрос – где взять деньги и как избежать дефолтных сценариев. Варианты: использование фондов благосостояния, выпуск ОФЗ, частичная национализация прибыльных активов. И каждый из них несет свои риски: инфляцию, девальвацию или политические потрясения. Нужен взвешенный, многоходовый план, а не экстренные и непродуманные решения. Управление – это долгосрочная работа. Александр Германович приводит притчу о французском маршале, посадившем деревья в пустыне: решения закладываются сегодня ради плодов через десятилетия. Так и экономические меры требуют терпения, форсайта и готовности инвестировать в будущее, а не только гасить текущие пожарные задачи. Он убежден, что у России очень хорошие перспективы, и нужно продолжать освобождать территории, защищая свое пространство, плюс сбывать другим военную технику, потому что тем самым укрепляются экономические блоки.

БРИКС в тупике?

Александр Германович отмечает, что ШОС – это, по сути, военный союз, а БРИКС – экономический блок, и последний зашел в некоторый тупик; выход, по его мнению, – опираться на ШОС. Каждая военная и техническая победа расширяет поле для экономического охвата БРИКС, и в этом смысле они «бьют» НАТО, потому что у Северо-Атлантического альянса прежде всего военный профиль без сопутствующего экономического канала сбыта.

Если говорить о морских артериях и «точках перехвата» Южного магистрального пути, то первая – это архипелаг Спратли в Южно-Китайском море, где Китай создал искусственные острова и военную инфраструктуру; вторая – порт Чабахар (Иран–Индия), через который мониторят северную часть Индийского океана совместно Иран и Россия; третья – район Баб-эль-Мандеба и возможная база у Судана (зафиксированы меморандумы и договоренности). Все эти позиции дают влияние на главный мировой грузопоток между Европой и Азией. Кроме того стратегические соглашения с КНДР открывают возможности совместного присутствия вблизи ключевых морских маршрутов. В сумме формируется «пояс» влияния от Южно-Китайского моря до Индийского океана и Красного моря, что ставит вопрос: как воевать против такого охвата?

Александр Артамонов говорит и об альтернативе – Северный морской путь. Арктика и СМП становятся объектом внимания Китая, Индии и других партнеров. Если грузооборот пойдет северным маршрутом, это резко меняет ландшафт мировой логистики: Европа, США и транзитные хабы теряют часть влияния, а Россия получает экономический выигрыш.

Отдельный акцент – на энергетике и атомной технологии. Россия, по его словам, – мировой лидер в атомной промышленности; Росатом и российские кластеры занимают ключевые ниши, а проекты вроде «Прорыв» обещают минимизацию ядерных отходов и использование новых схем реакторов. Он отмечает, что Россия умеет серийно выпускать АЭС-модули, включая малые реакторы, которые можно установить даже на баржу и быстро обеспечить электроэнергией отдаленные поселки. Это, по мнению Александра Германовича, дает России конкурентное преимущество: дешевая атомная энергетика (после ГЭС) может стать драйвером развития Арктики, инфраструктуры и индустриализации регионов и одновременно усилить стратегическую автономию в условиях блокировок морских путей.

Александр Артамонов говорит и об альтернативе – Северный морской путь. Арктика и СМП становятся объектом внимания Китая, Индии и других партнеров. Если грузооборот пойдет северным маршрутом, это резко меняет ландшафт мировой логистики: Европа, США и транзитные хабы теряют часть влияния, а Россия получает экономический выигрыш.

Отдельный акцент – на энергетике и атомной технологии. Россия, по его словам, – мировой лидер в атомной промышленности; Росатом и российские кластеры занимают ключевые ниши, а проекты вроде «Прорыв» обещают минимизацию ядерных отходов и использование новых схем реакторов. Он отмечает, что Россия умеет серийно выпускать АЭС-модули, включая малые реакторы, которые можно установить даже на баржу и быстро обеспечить электроэнергией отдаленные поселки. Это, по мнению Александра Германовича, дает России конкурентное преимущество: дешевая атомная энергетика (после ГЭС) может стать драйвером развития Арктики, инфраструктуры и индустриализации регионов и одновременно усилить стратегическую автономию в условиях блокировок морских путей.

Сейчас решается, кому жить

Александр Артамонов объясняет, что современная макроэкономика тесно переплетена с военной логикой. Северный морской путь (СМП) интереснее для России, чем южные маршруты, но и южные потоки теперь под контролем стран БРИКС – времена ост-индской компании прошли. Это создает давление на западные транснациональные корпорации, которые привыкли к старым правилам: их прибыльные маршруты теперь становятся уязвимыми. Постепенно они будут вынуждены адаптироваться, а санкции не вечны.

Военная экономика, по его мнению, будет определять события ближайших лет. Он опирается на три «величины»: Путин, Фурсов и лама из монастыря Шанх в Монголии.

1.Фурсов проводит параллель между переходом от феодализма к капитализму (1618–1648 годы, тридцатилетняя война) и современным этапом мировой экономики. В то время война велась за новую формацию, формировалась буржуазия, росла продуктивность и накопление капитала, а результаты получили только через столетия. 30-летняя война закончилась Вестфальским договором, и именно это стало началом капитализма. Сейчас, по мнению оппонентов, классическая стадия капитализма завершается, начинается «инклюзивный капитализм», и точка входа совпадает с точкой выхода через военные и экономические конфликты. Примером служит 2014 год: присоединение Крыма показало Западу, что Россия готова отстаивать свои позиции, а следующие двадцать лет могут быть тяжелыми. Э

2.В 2024 году Путин заявил, что следующие 20 лет для мира могут быть тяжелее, чем 20 предыдущих. сложными. Александр Германович сопоставляет это с циклом из 30 лет: 2014–2024 уже прошло, а впереди еще двадцать – аналог исторических трансформаций.

3.Лама из Шанха подтверждает: ближайшие 60 лет будут годами войны и установления новых мировых экономических и политических отношений, а затем наступит эпоха процветания. Этот вывод он считает более значимым, чем предсказания случайных провидцев: Лама – духовная и авторитетная фигура Монголии, с которой Россия поддерживает дружественные связи.

В качестве образа будущего он приводит фильм «100 лет тому спустя» о девочке Алисе. В нем показан вариант Москвы с меньшим населением, здоровыми, военизированными людьми, развитыми физически и интеллектуально, с экономикой, близкой к условно коммунистической модели. Он отмечает, что это художественное видение хорошо иллюстрирует возможное сочетание военной и экономической мощи общества будущего.

Военная экономика, по его мнению, будет определять события ближайших лет. Он опирается на три «величины»: Путин, Фурсов и лама из монастыря Шанх в Монголии.

1.Фурсов проводит параллель между переходом от феодализма к капитализму (1618–1648 годы, тридцатилетняя война) и современным этапом мировой экономики. В то время война велась за новую формацию, формировалась буржуазия, росла продуктивность и накопление капитала, а результаты получили только через столетия. 30-летняя война закончилась Вестфальским договором, и именно это стало началом капитализма. Сейчас, по мнению оппонентов, классическая стадия капитализма завершается, начинается «инклюзивный капитализм», и точка входа совпадает с точкой выхода через военные и экономические конфликты. Примером служит 2014 год: присоединение Крыма показало Западу, что Россия готова отстаивать свои позиции, а следующие двадцать лет могут быть тяжелыми. Э

2.В 2024 году Путин заявил, что следующие 20 лет для мира могут быть тяжелее, чем 20 предыдущих. сложными. Александр Германович сопоставляет это с циклом из 30 лет: 2014–2024 уже прошло, а впереди еще двадцать – аналог исторических трансформаций.

3.Лама из Шанха подтверждает: ближайшие 60 лет будут годами войны и установления новых мировых экономических и политических отношений, а затем наступит эпоха процветания. Этот вывод он считает более значимым, чем предсказания случайных провидцев: Лама – духовная и авторитетная фигура Монголии, с которой Россия поддерживает дружественные связи.

В качестве образа будущего он приводит фильм «100 лет тому спустя» о девочке Алисе. В нем показан вариант Москвы с меньшим населением, здоровыми, военизированными людьми, развитыми физически и интеллектуально, с экономикой, близкой к условно коммунистической модели. Он отмечает, что это художественное видение хорошо иллюстрирует возможное сочетание военной и экономической мощи общества будущего.

Куда сейчас выгодно инвестировать?

Александр Германович убежден, что жить нужно здесь и сейчас, а если думать о будущем и детях, то именно тихоокеанский фасад России выглядит как одно из лучших направлений для инвестиций. В этом есть и практический смысл: Китай уже реализует с Россией множество проектов, а для семьи отдых и досуг можно легко организовать в Азии – от китайских курортов до Вьетнама. Это естественный разворот, ведь Европа, по его мнению, теряет значение, а Россия слишком долго жила евроцентрично.

Александр Артамонов спорит с позицией князя Трубецкого, считавшего, что Россия должна оставаться в европейской цивилизационной парадигме. На его взгляд, правы Гумилев и Ключевский: Россия скорее наследница Золотой Орды – крупнейшего и, по его словам, самого справедливого государства Средневековья. В подтверждение он приводит примеры: развитая почтовая служба на тысячах станций вдоль Великого шелкового пути, равноправие женщин, презумпция невиновности в Ясаке, запрет пыток, похищений и жестокого обращения с животными. Чингисхан был не «дикарем-кочевником», а создателем письменности, государственности и культурной традиции. Столицы Орды поражали масштабом и архитектурой: десятки тысяч жителей, расписные плитки, сады и парки. Путешественники вроде Ибн Баттуты подробно описывали эти города как многоэтнические и веротерпимые, где жили русские, византийцы, кипчаки, уйгуры, черкесы, татары и монголы.

По мнению Александра Германовича, современному обществу навязан искаженный образ прошлого, что стало серьезной проблемой: Россию обокрали на историю. Но именно теперь идет переосмысление. Путин, считает он, окончательно сворачивает с евроцентричного пути: Европа превращается в периферию, а центр внимания смещается к Евразии и Тихому океану.

Александр Артамонов спорит с позицией князя Трубецкого, считавшего, что Россия должна оставаться в европейской цивилизационной парадигме. На его взгляд, правы Гумилев и Ключевский: Россия скорее наследница Золотой Орды – крупнейшего и, по его словам, самого справедливого государства Средневековья. В подтверждение он приводит примеры: развитая почтовая служба на тысячах станций вдоль Великого шелкового пути, равноправие женщин, презумпция невиновности в Ясаке, запрет пыток, похищений и жестокого обращения с животными. Чингисхан был не «дикарем-кочевником», а создателем письменности, государственности и культурной традиции. Столицы Орды поражали масштабом и архитектурой: десятки тысяч жителей, расписные плитки, сады и парки. Путешественники вроде Ибн Баттуты подробно описывали эти города как многоэтнические и веротерпимые, где жили русские, византийцы, кипчаки, уйгуры, черкесы, татары и монголы.

По мнению Александра Германовича, современному обществу навязан искаженный образ прошлого, что стало серьезной проблемой: Россию обокрали на историю. Но именно теперь идет переосмысление. Путин, считает он, окончательно сворачивает с евроцентричного пути: Европа превращается в периферию, а центр внимания смещается к Евразии и Тихому океану.

Недвижимость в Крыму и на новых территориях

Александр Германович считает, что вопрос недвижимости в Крыму и на новых территориях остается болезненным. У многих граждан была собственность в Донецке, Мариуполе, других городах, и многое потеряно вместе с инвестициями. Теперь часть людей задумывается о покупке жилья в Крыму, но он сразу называет это венчурным бизнесом: риск умеренный, но он есть.

С его точки зрения, ситуация в Крыму более напряженная, чем принято считать, и причина заключается в позиции Турции, которая до сих пор не признала полуостров частью России. Более того, Анкара активно наращивает военно-морские силы: построено 34 десантных корабля и два тяжелых вертолетоносца, украинскому флоту передан фрегат «Гетман Иван Мазепа», головной из серии. Эти шаги он связывает с военной логикой Турции, где демографический потенциал высок: по немецким расчетам военно-демографического индекса, на тысячу мужчин старшего возраста приходится более двух тысяч юношей 15–19 лет. Такая структура населения дает Турции огромный мобилизационный ресурс.

Вдобавок, у Турции и ее союзников по Организации тюркских государств показатели еще выше, что усиливает военную составляющую. Все это сопровождается внутренними экономическими противоречиями: например, строительство Великого шелкового пути выгодно Китаю и России, но угрожает позициям турецких товаров в Европе. Поэтому, утверждает он, Анкара вынуждена мыслить в категориях военной экономики.

Сегодня турецкий флот по тоннажу превосходит российский в Черном море: около 80 тысяч тонн против 60 тысяч у России. А в общественном дискурсе Турции все чаще звучит тема Кючук-Кайнарджийского мира XVIII века, по которому Крым считался территорией, статус которой могли определять либо Россия, либо Османская империя, но с оговоркой о независимости. Поскольку Турция по-прежнему считает эти договоры действующими, она принципиально не признает Крым российским.

В конце января-начале февраля Александр Германович публично, в эфире крупного канала Минобороны, раскрыл сведения, полученные от информаторов в Брюсселе. Речь шла о плане «Барбаросса 2.0», предполагающем три театра военных действий. План был разработан в 2018 году. Первый был рассчитан на 2022 год (разрабатывался еще в 2017–2018). Второй – Южный Кавказ и Ближний Восток против России. Третий – Северная Польша и Прибалтика.

С его точки зрения, развитие событий в Черном море только приближается к контрольной точке: три четверти акватории фактически контролируются НАТО. Ситуация ухудшилась после того, как в августе порт Джурджулешть был передан под контроль Румынии, что создало водный коридор между Балтикой и Черным морем. Теперь НАТО замкнуло цепочку: Балтика, Босфор, Дарданеллы, Румыния и Молдавия. Это значит, что альянс получает выход прямо к северной части Черного моря, почти у Крыма. В военном плане это небезопасное место.

С его точки зрения, ситуация в Крыму более напряженная, чем принято считать, и причина заключается в позиции Турции, которая до сих пор не признала полуостров частью России. Более того, Анкара активно наращивает военно-морские силы: построено 34 десантных корабля и два тяжелых вертолетоносца, украинскому флоту передан фрегат «Гетман Иван Мазепа», головной из серии. Эти шаги он связывает с военной логикой Турции, где демографический потенциал высок: по немецким расчетам военно-демографического индекса, на тысячу мужчин старшего возраста приходится более двух тысяч юношей 15–19 лет. Такая структура населения дает Турции огромный мобилизационный ресурс.

Вдобавок, у Турции и ее союзников по Организации тюркских государств показатели еще выше, что усиливает военную составляющую. Все это сопровождается внутренними экономическими противоречиями: например, строительство Великого шелкового пути выгодно Китаю и России, но угрожает позициям турецких товаров в Европе. Поэтому, утверждает он, Анкара вынуждена мыслить в категориях военной экономики.

Сегодня турецкий флот по тоннажу превосходит российский в Черном море: около 80 тысяч тонн против 60 тысяч у России. А в общественном дискурсе Турции все чаще звучит тема Кючук-Кайнарджийского мира XVIII века, по которому Крым считался территорией, статус которой могли определять либо Россия, либо Османская империя, но с оговоркой о независимости. Поскольку Турция по-прежнему считает эти договоры действующими, она принципиально не признает Крым российским.

В конце января-начале февраля Александр Германович публично, в эфире крупного канала Минобороны, раскрыл сведения, полученные от информаторов в Брюсселе. Речь шла о плане «Барбаросса 2.0», предполагающем три театра военных действий. План был разработан в 2018 году. Первый был рассчитан на 2022 год (разрабатывался еще в 2017–2018). Второй – Южный Кавказ и Ближний Восток против России. Третий – Северная Польша и Прибалтика.

С его точки зрения, развитие событий в Черном море только приближается к контрольной точке: три четверти акватории фактически контролируются НАТО. Ситуация ухудшилась после того, как в августе порт Джурджулешть был передан под контроль Румынии, что создало водный коридор между Балтикой и Черным морем. Теперь НАТО замкнуло цепочку: Балтика, Босфор, Дарданеллы, Румыния и Молдавия. Это значит, что альянс получает выход прямо к северной части Черного моря, почти у Крыма. В военном плане это небезопасное место.

Как сохранить капитал?

В первую очередь, Александр Артамонов он рекомендует недвижимость и землю: «земля не производится» – это простая мысль для частного инвестора от бизнесмена до мелкого владельца. Квартиры проще в управлении и сдаче: их можно рентабилизовать через хорошую управляющую компанию.

Для крупного бизнеса, помимо недвижимости и средств производства, он упоминает «металлические счета», но честно признает: в России они условны. Быстрое оборачивание капитала он видит в интеллектуальных продуктах и технологиях – прежде всего в ИИ. Поэтому он советует ориентировать детей на программирование и медицинские специальности: программист и врач – «профессии вечные», к которым всегда будет спрос.

Для тех, у кого крупные капиталы, Александр Германович настаивает на Дальнем Востоке: это не рекламный штамп, а аргумент – там уже появляются серьезные частные проекты, первая частная Тихоокеанская железная дорога на 531 км до угольного разреза, гарантии инфраструктурных вложений и спрос со стороны Китая. Там много сопутствующего бизнеса и возможностей – простой совет: смотреть в ту сторону. Но он подчеркивает: не будет единого «волшебного» рецепта – нужны диверсификация и здравый практицизм.

Главный жизненный совет, который Александр Германович дает зрителям: не бояться, сохранять трезвость ума, прокачивать полезные навыки (программирование, медицина, управленческие компетенции), диверсифицировать капитал в недвижимость и технологии, и действовать – потому что мир меняется быстро, а возможности появляются у тех, кто не пасует.

Для крупного бизнеса, помимо недвижимости и средств производства, он упоминает «металлические счета», но честно признает: в России они условны. Быстрое оборачивание капитала он видит в интеллектуальных продуктах и технологиях – прежде всего в ИИ. Поэтому он советует ориентировать детей на программирование и медицинские специальности: программист и врач – «профессии вечные», к которым всегда будет спрос.

Для тех, у кого крупные капиталы, Александр Германович настаивает на Дальнем Востоке: это не рекламный штамп, а аргумент – там уже появляются серьезные частные проекты, первая частная Тихоокеанская железная дорога на 531 км до угольного разреза, гарантии инфраструктурных вложений и спрос со стороны Китая. Там много сопутствующего бизнеса и возможностей – простой совет: смотреть в ту сторону. Но он подчеркивает: не будет единого «волшебного» рецепта – нужны диверсификация и здравый практицизм.

Главный жизненный совет, который Александр Германович дает зрителям: не бояться, сохранять трезвость ума, прокачивать полезные навыки (программирование, медицина, управленческие компетенции), диверсифицировать капитал в недвижимость и технологии, и действовать – потому что мир меняется быстро, а возможности появляются у тех, кто не пасует.