Человек меняет жилище под воздействием внешних обстоятельств, а жилище меняет человека. И квартиры-студии – это тупиковая ветвь эволюции. Во всех этих взаимосвязях Виктор Зубик, основатель компании Smarent, разбирался вместе с антропологом Станиславом Владимировичем Дробышевским.

В этой статье:

• Как жилище меняет человека

• Массовое жилище времен неолита и современности

• Антропометрия миллион лет назад и сейчас

• «Локация, локация, локация» работает и для древних жилищ

• Как возникали города?

• Жилище Станислава Владимировича Дробышевского

Кто такой Станислав Дробышевский?

Станислав Дробышевский — российский антрополог, популяризатор науки, писатель и блогер, известный своими исследованиями эволюции человека и древних культур. Преподает в МГУ, пишет книги и активно выступает на YouTube и научных фестивалях. Его специализация — палеоантропология, изучение останков древних людей и их предков, а также популяризация сложных научных тем через увлекательные лекции, шутки и мемы. Благодаря доступному языку и чувству юмора, он стал одним из самых ярких голосов науки, который объясняет, как мы из обезьян превратились в современных людей.

В этой статье:

• Как жилище меняет человека

• Массовое жилище времен неолита и современности

• Антропометрия миллион лет назад и сейчас

• «Локация, локация, локация» работает и для древних жилищ

• Как возникали города?

• Жилище Станислава Владимировича Дробышевского

Кто такой Станислав Дробышевский?

Станислав Дробышевский — российский антрополог, популяризатор науки, писатель и блогер, известный своими исследованиями эволюции человека и древних культур. Преподает в МГУ, пишет книги и активно выступает на YouTube и научных фестивалях. Его специализация — палеоантропология, изучение останков древних людей и их предков, а также популяризация сложных научных тем через увлекательные лекции, шутки и мемы. Благодаря доступному языку и чувству юмора, он стал одним из самых ярких голосов науки, который объясняет, как мы из обезьян превратились в современных людей.

Как жилище меняет человека

Как антрополог Станислав Владимирович Дробышевский изучает в первую очередь самих людей, в то время как жилища и материальная культура — это область археологов. Тем не менее при изучении человека невозможно полностью игнорировать его деятельность, ведь такие аспекты, как мозг и его изменения, напрямую связаны с поведением и жизнью в жилищах.

Станислав Владимирович отмечает, что 400 тысяч лет назад с появлением первых жилищ произошли важные изменения в анатомии и физиологии наших предков. Это включало изменения пропорций тела, развитие лобной и теменной долей мозга, а также появление таких навыков, как изготовление орудий и разведение огня. Жилище стало своеобразным барьером между человеком и окружающей средой, снизив зависимость от нее. Такие перемены отмечались не только у наших прямых предков, но и у других видов, например, неандертальцев.

История жилища, по его словам, уходит глубоко в прошлое. И жилища возникли задолго до появления человека. Примеры можно найти даже у животных: лемуры спят в дуплах, шимпанзе строят гнезда из веток. Это стремление к «гнездованию» унаследовали и люди, причем оно проявляется уже в раннем детстве — даже совсем маленькие дети инстинктивно устраивают себе гнезда из подушек и одеял. Так делают и приматы, и любая собака. Такое поведение — не просто инстинкт, а эволюционное наследие, закрепившееся задолго до появления человека разумного.

Как антрополог Станислав Владимирович Дробышевский изучает в первую очередь самих людей, в то время как жилища и материальная культура — это область археологов. Тем не менее при изучении человека невозможно полностью игнорировать его деятельность, ведь такие аспекты, как мозг и его изменения, напрямую связаны с поведением и жизнью в жилищах.

Станислав Владимирович отмечает, что 400 тысяч лет назад с появлением первых жилищ произошли важные изменения в анатомии и физиологии наших предков. Это включало изменения пропорций тела, развитие лобной и теменной долей мозга, а также появление таких навыков, как изготовление орудий и разведение огня. Жилище стало своеобразным барьером между человеком и окружающей средой, снизив зависимость от нее. Такие перемены отмечались не только у наших прямых предков, но и у других видов, например, неандертальцев.

История жилища, по его словам, уходит глубоко в прошлое. И жилища возникли задолго до появления человека. Примеры можно найти даже у животных: лемуры спят в дуплах, шимпанзе строят гнезда из веток. Это стремление к «гнездованию» унаследовали и люди, причем оно проявляется уже в раннем детстве — даже совсем маленькие дети инстинктивно устраивают себе гнезда из подушек и одеял. Так делают и приматы, и любая собака. Такое поведение — не просто инстинкт, а эволюционное наследие, закрепившееся задолго до появления человека разумного.

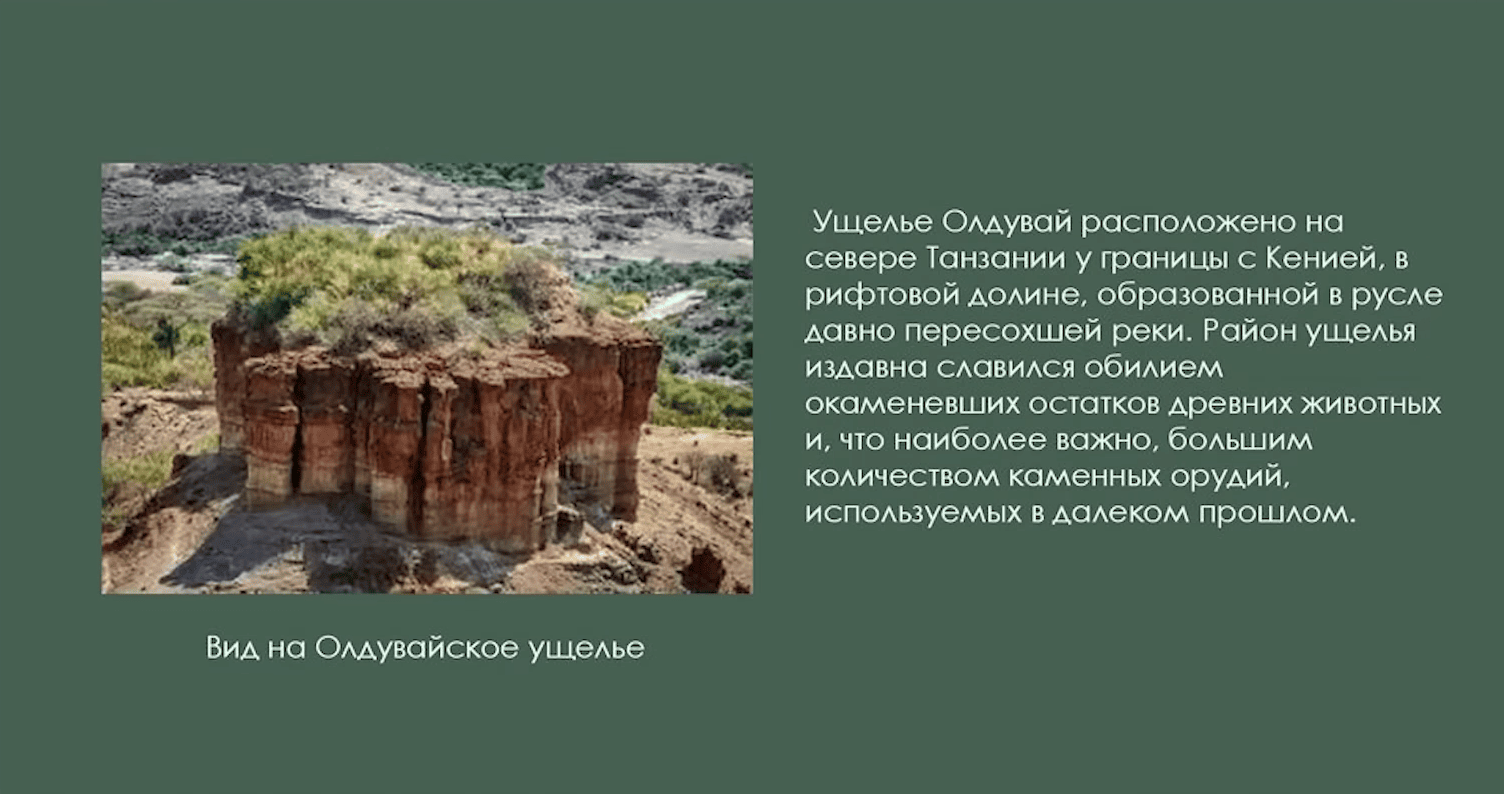

Древнейшие следы возможных жилищ датируются примерно 1 750 000 лет назад. Они были найдены в Олдувайском ущелье. Речь идет о круге из камней, внутри которого находились определенные предметы, а снаружи — другие. Например, орудия труда сосредоточены в центре, а кости животных — снаружи. Такое расположение породило гипотезы о происхождении этого круга. Одни предполагают, что это результат естественных процессов, таких как рост баобаба или обрушение термитника, вокруг которого вода распределила предметы. Однако сортировка находок, скорее всего, не могла быть объяснена только природными явлениями. Если бы такая структура датировалась, скажем, 5000 годами назад, сомнений в ее искусственном происхождении не возникло бы, но 1,75 миллиона лет назад вызывает вопросы.

Эти находки относятся ко времени Homo habilis, которые уже использовали орудия труда, хотя и примитивные. Однако надежные и очевидные следы жилищ появляются гораздо позже — около 400 000 лет назад, в период оледенения. В это время люди начали осваивать более северные территории, такие как Европа, куда с ледниковыми периодами пришел холод. Именно тогда и появились ранние жилища, такие как круги и овалы из камней, обнаруженные, например, в пещере Лазаре во Франции.

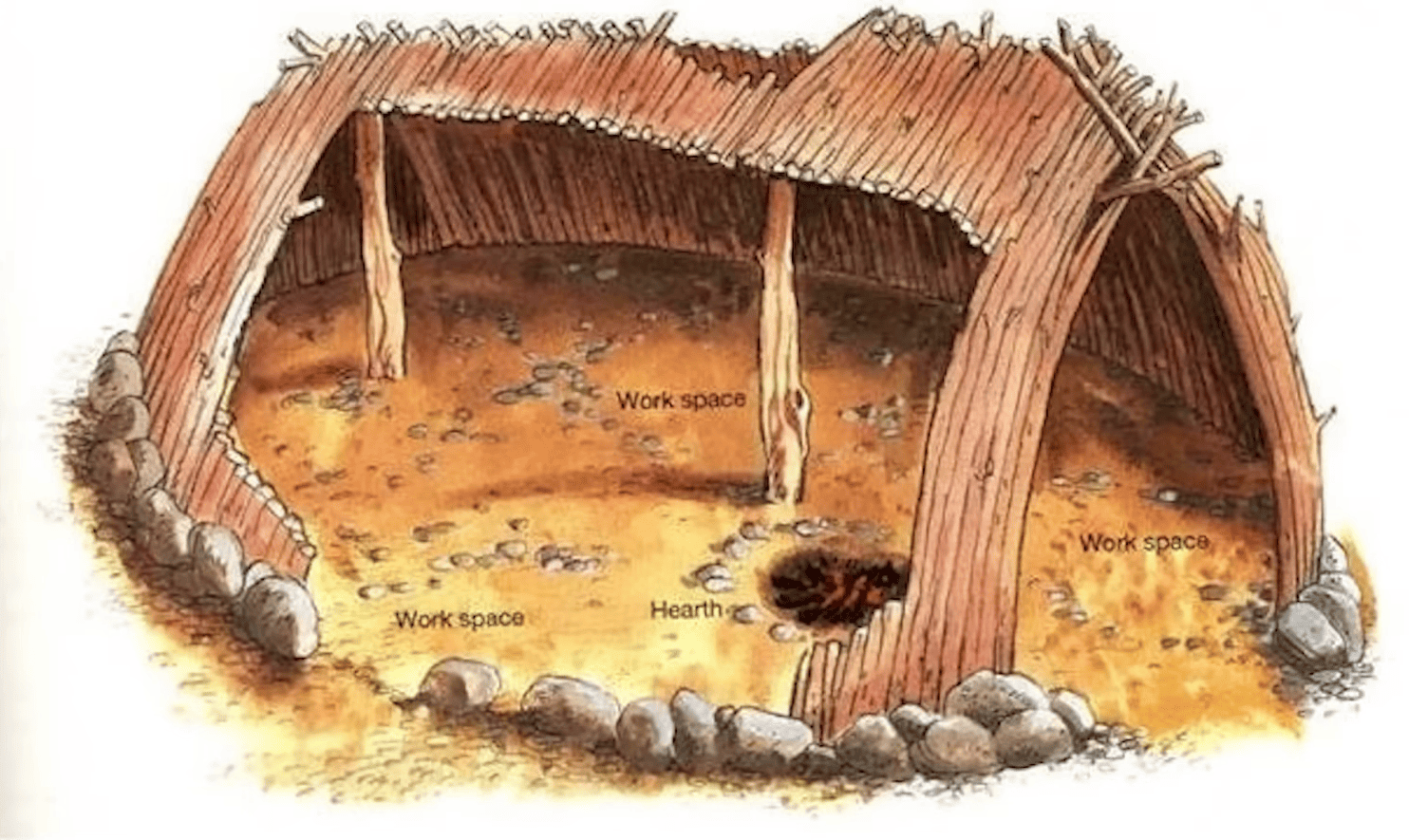

Эти жилища имели размер от небольших до достаточно крупных. Например, в Терра-Амате найдено 21 овала, самые большие из которых достигали 11 метров в длину и 7 метров в ширину. По площади они сопоставимы с современными трехкомнатными квартирами — достаточно, чтобы разместиться с комфортом небольшой группе людей.

Такая планировка была естественно «заточена» под человеческие потребности: если место слишком тесное, жить неудобно, а слишком просторное — нецелесообразно. Пропорции древних жилищ отражают наши физиологические и социальные предпочтения, что делает их изучение особенно ценным для понимания ранней жизни человека.

Древние жилища, такие как те, что найдены в пещерах или на открытых площадках, не отличались сложностью конструкции, но демонстрируют, как люди адаптировались к окружающей среде. Например, в пещерах, вроде стоянки Лазаре во Франции, находили ямки от опорных столбов, очаги, остатки шкур и органики, а также камни, которыми жильцы придавливали шкуры. Эти элементы создавали подобие хижины внутри пещеры, где можно было укрыться от сырости и ветра. Подобные жилища демонстрируют ранние попытки человека организовать уютное пространство, даже в суровых условиях.

Пещеры, вопреки распространенным мифам, не были основным местом проживания. Чаще люди строили свои жилища на равнинах, а если в пещере, то, скорее, на привходовой площадке. Пещеры ценны для археологов только благодаря сохранности находок: в открытых местах следы быта быстро разрушаются под воздействием времени, а в пещере все остается нетронутым тысячелетиями. Например, в Лазаре ученые обнаружили даже «первый ламинат» — участок пола, замощенный камнями, чтобы избавиться от сырой и грязной поверхности. Это строение относят ко временам предков неандертальцев.

Размер жилищ древних людей часто определялся доступностью строительных материалов. Древние строители могли рубить деревья с помощью простых каменных орудий, но такие деревья не превышали 10 см в диаметре. Это влияло на длину опорных столбов и, соответственно, размеры жилища. Площадь таких укрытий редко превышала несколько метров, что было достаточно для небольших групп. Для небольших хижин подбирали практичные конструкции: круг из камней, крыша из веток, шкуры для защиты от ветра. Очаг часто размещали снаружи сбоку от входа, чтобы дым не попадал внутрь.

Размер жилищ древних людей часто определялся доступностью строительных материалов. Древние строители могли рубить деревья с помощью простых каменных орудий, но такие деревья не превышали 10 см в диаметре. Это влияло на длину опорных столбов и, соответственно, размеры жилища. Площадь таких укрытий редко превышала несколько метров, что было достаточно для небольших групп. Для небольших хижин подбирали практичные конструкции: круг из камней, крыша из веток, шкуры для защиты от ветра. Очаг часто размещали снаружи сбоку от входа, чтобы дым не попадал внутрь.

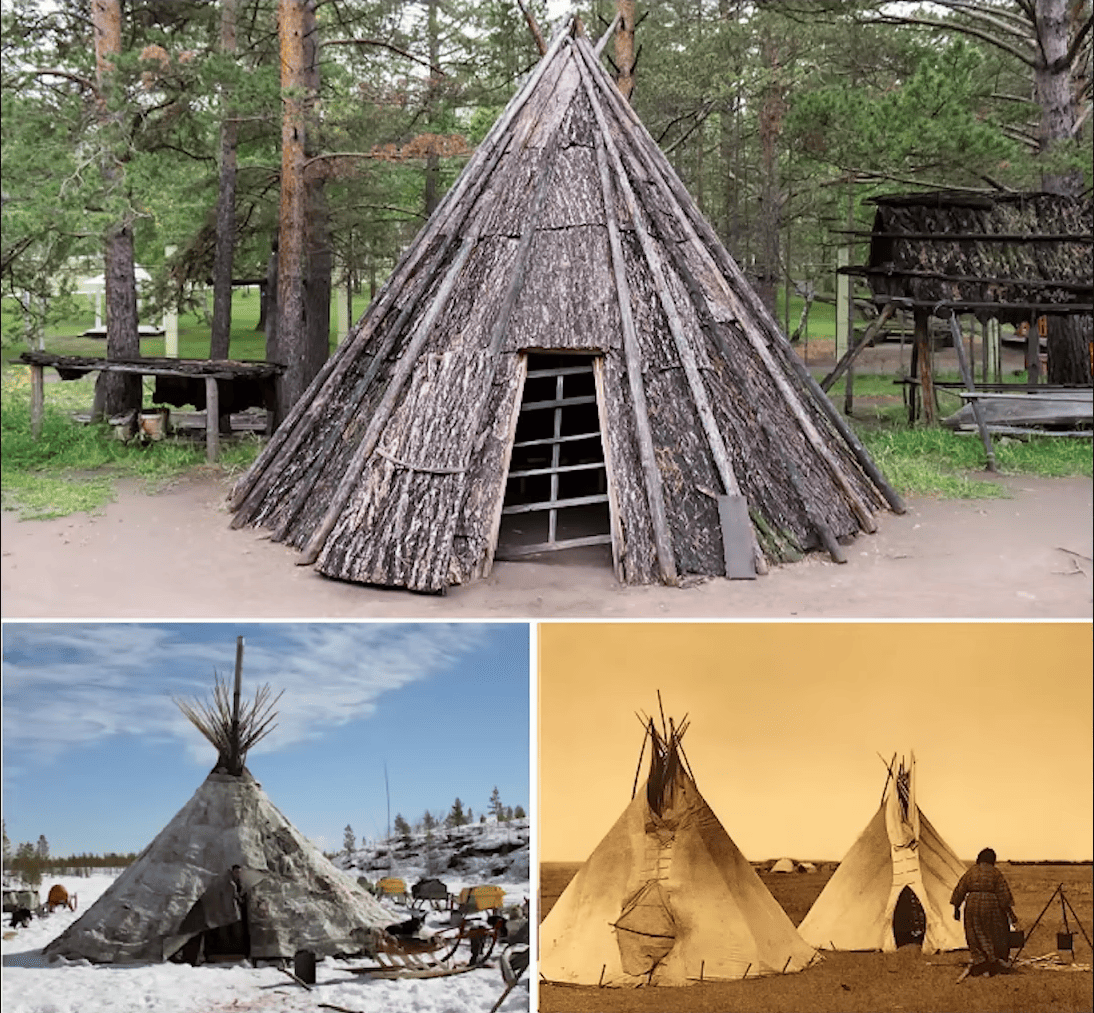

Но часто следы жилищной архитектуры наших предков быстро исчезали, или ее принимали за что-то иное. Простые чумы или типи, построенные из жердей, шкур и других подручных материалов, практически не оставляли археологических следов. Такие конструкции позволяли вести кочевой образ жизни: разобрал, нагрузил на вьюк, и вперед. Это было особенно актуально для охотников, которые не задерживались долго на одном месте.

Отдельного внимания заслуживают жилища, сделанные из костей мамонтов. Пример – стоянка Межирич. Там находят круглые структуры диаметром до 11 метров, где кости использовались в качестве строительного материала. Однако их назначение спорно. Были ли это укрытия, ветровые заслоны или даже ритуальные центры? Некоторые из них не имеют культурного слоя, характерного для жилых помещений, что добавляет интриги.

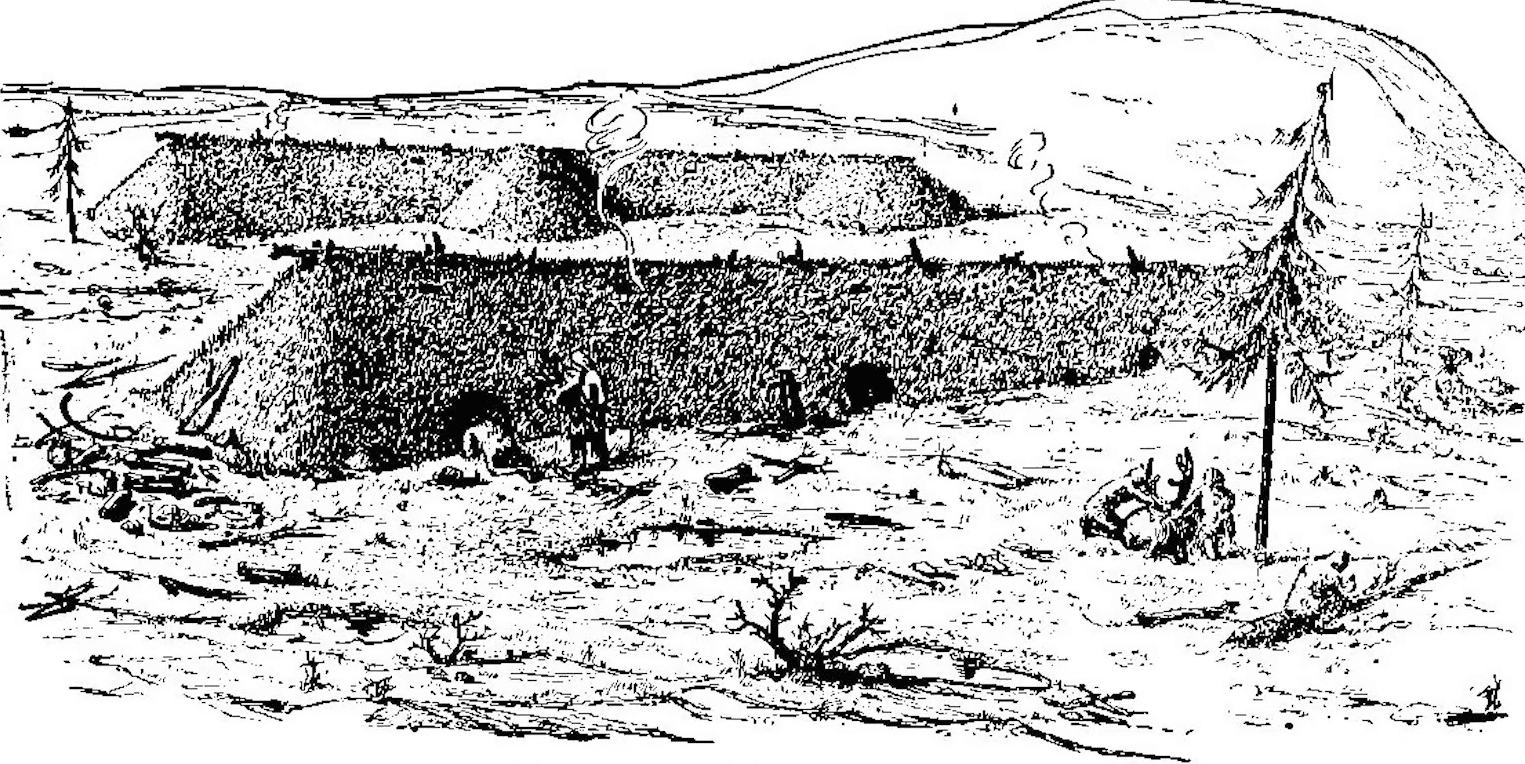

Интересно, что в Костенках, кроме крупных «мамонтовых» жилищ, нашли маленькие земляные хижины – буквально конуры внутри длинных жилищ. Эти микро-жилища использовались только для сна, а вся активная жизнь шла на общей площадке, где горели костры. Подобная планировка позволяла экономить ресурсы и облегчала миграцию.

Интересно, что в Костенках, кроме крупных «мамонтовых» жилищ, нашли маленькие земляные хижины – буквально конуры внутри длинных жилищ. Эти микро-жилища использовались только для сна, а вся активная жизнь шла на общей площадке, где горели костры. Подобная планировка позволяла экономить ресурсы и облегчала миграцию.

Например, в Костенках-4 обнаружены вытянутые жилища с четко выделенными зонами и опорными столбами. Это – прообраз будущих поселений, с разделением пространства и более долгим пребыванием на одном месте. А к северному жилищу пристроены две сферы, возможно длинные – это летние жилища, а небольшие сферы – это зимники. Кроме того, в этнографии часто встречается раздельное проживание мужчин и женщин, и, возможно, в Костенках-4 северное и южное жилища – это как раз воплощение этого тренда.

Стоянка расположена на возвышенности с прекрасным обзором. Внизу протекает река Дон, что делало это место привлекательным для охотников и собирателей тысячелетиями. Климатические условия вынуждали обитателей кочевать, но они оставались здесь достаточно долго, чтобы создать сложные, долговечные сооружения.

Стоянка расположена на возвышенности с прекрасным обзором. Внизу протекает река Дон, что делало это место привлекательным для охотников и собирателей тысячелетиями. Климатические условия вынуждали обитателей кочевать, но они оставались здесь достаточно долго, чтобы создать сложные, долговечные сооружения.

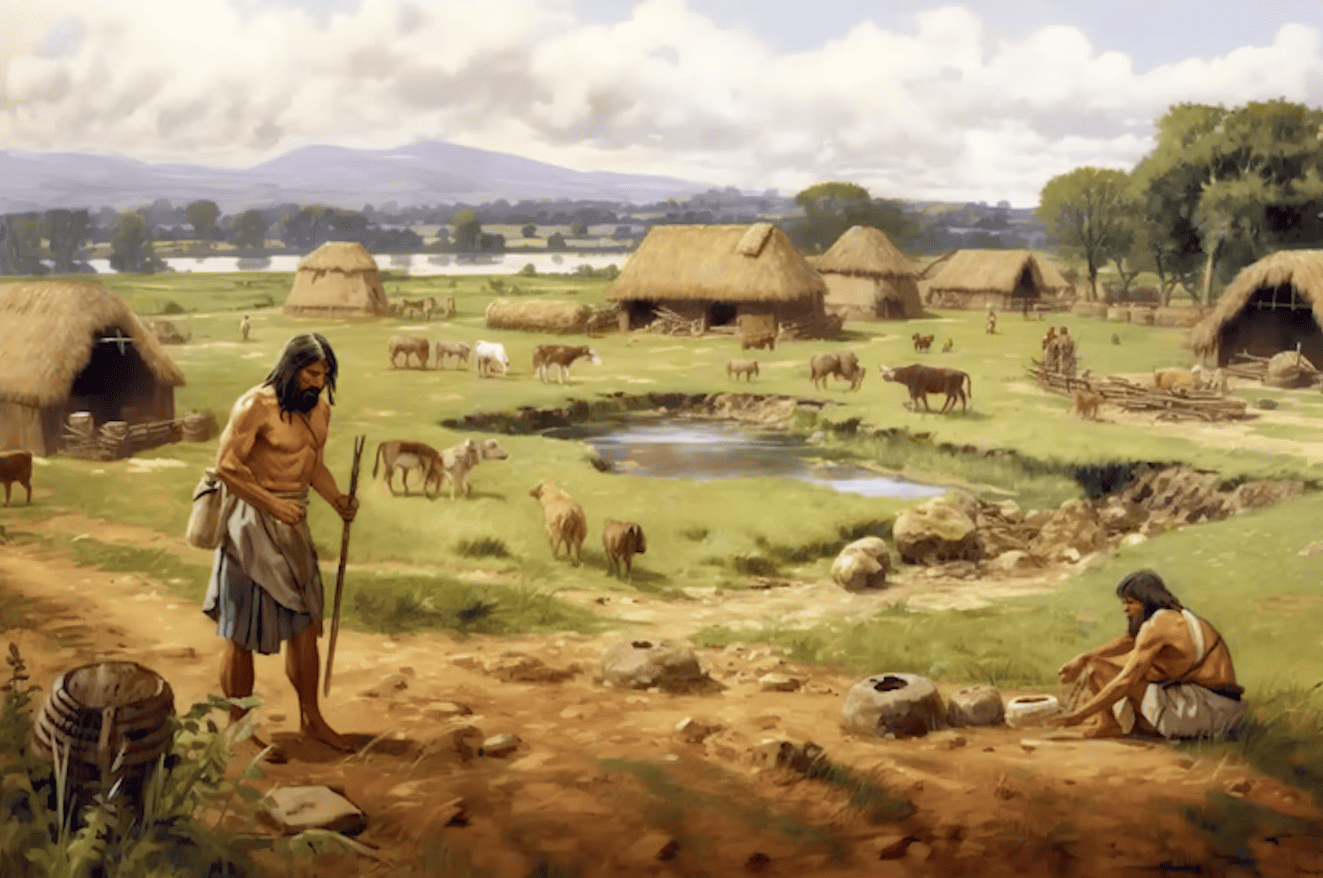

Ну а дальше, в принципе, ничего не менялось вплоть до неолита. В мезолите все стало даже хуже: хижины были совсем маленькими и грубыми. А вот в неолите, с появлением производящего хозяйства, особенно на Ближнем Востоке, начался новый виток в строительстве. Люди стали жить на одном месте. Еще до неолита существовала натуфийская культура — это последние охотники-собиратели Ближнего Востока, примерно от 15 до 10 тысяч лет назад. Они уже почти не охотились, а больше занимались сбором дикорастущих злаков — овса, проса, ячменя. Собранное зерно складывали в ямы-хранилища рядом с жилищами.

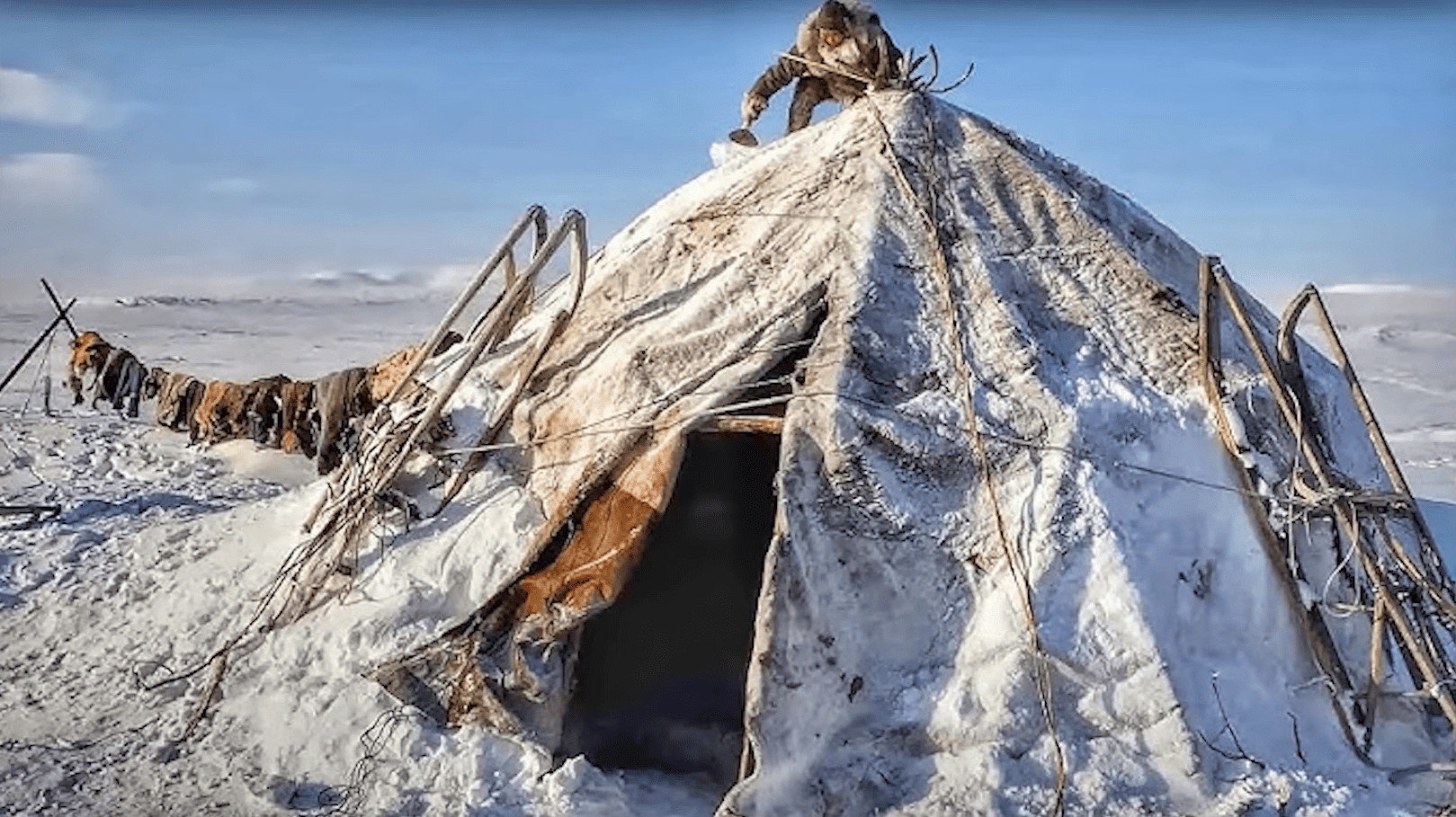

А вот на Таймыре до сих пор ставят чумы. Для таких условий ничего лучше чума не придумали: за 40 тысяч лет конструкция отработана до совершенства. Материалы, конечно, меняются — вместо коры и веток теперь используется брезент, но сам принцип остается неизменным.

В других местах, где деревьев было мало, а камня — много, люди начали строить из камня. Однако чаще использовали глину: смешивали ее с палками, ветками, навозом и лепили стены. Такие хижины из самана были проще в строительстве, хотя и недолговечны. Дом разрушался, на его месте строили новый.

В других местах, где деревьев было мало, а камня — много, люди начали строить из камня. Однако чаще использовали глину: смешивали ее с палками, ветками, навозом и лепили стены. Такие хижины из самана были проще в строительстве, хотя и недолговечны. Дом разрушался, на его месте строили новый.

Массовое жилище времен неолита и современности

Таким образом, массовое жилье времен неолита и современное жилье имеют определенное сходство. Тогда люди, как и сейчас, стремились обустроить небольшие индивидуальные жилища, чтобы их было легче отапливать и поддерживать в порядке. При этом большая часть жизни проходила в общей зоне, где собирались все члены общины.

Виктор отмечает, что современные дома и новостройки строятся по принципу: налепили двадцати- или тридцатиметровых квартир-студий — и живите, как хотите. Коммуналку же платить надо, отапливать это все тоже нужно. Проблемы-то, по сути, те же самые, что и миллионы лет назад. Логика осталась прежней, изменилась только технология.

Станислав Владимирович согласен. Да, изменились материалы, размеры, чуть-чуть заморочились с высотой, появился свод (сначала ложный, потом истинный в железном веке). Кто-то научился строить фундаменты. Но все это детали. Биология и потребности остались те же.

Наши размеры тела ведь почти не изменились. Средний рост 1,65 метра — универсальный «золотой стандарт». Да, кто-то сейчас скажет: «Мы же выше стали!». Но это просто в отдельных регионах, где высокорослые популяции. А в среднем все те же параметры: ширина, прожорливость, сколько нужно места для хранения еды и вещей — все это мало изменилось за полмиллиона лет.

Современные двадцатиметровые студии будто выросли из древних времен. Тогда, правда, такие хижины делались буквально из костей мамонтов. Люди вроде питекантропа строили себе временное жилище — вынужденно, на пару недель, потом сваливали жить на свободе. Места вокруг было много, хижина служила только для сна. Сейчас же логика похожая: ты в своей «конуре» спишь, а остальное время проводишь «в поле», то есть на работе. Только тогда ты спал как питекантроп, а работал — ну, как охотник. Сейчас ты спишь в квартире, а работаешь — как раб в Древнем Риме.

Проблема в том, что мы вроде как уже homo sapiens, и право на нормальное жилье у нас должно быть. Даже кроманьонцы, с их жилищами по 10-11 метров в диаметре, позволяли себе больше. В тех же Костенках, если не хватало места, строили второе жилище рядом.

А сейчас? Человек с 20-метровой студией вынужден мириться с тем, что он в этой «тушке» живет и никогда в жизни себе больше не накопит. И это уже неправильно. Нужно строить не двадцатиметровые студии, а нормальные, просторные квартиры, в которых можно жить, а не выживать.

Демографы, социологи — все показывают, что единственная причина, почему у нас в стране идет вымирание, и люди не хотят заводить детей, — это нехватка квадратных метров. Не зарплаты, не уровень бедности. Ведь даже в самых бедных странах рождаемость высокая: там, если нужно, из палок и веток домик соорудили, и порядок. А у нас попробуй на Красной площади из трех кирпичей избушку сложить — сразу придут и попросят «до свидания». У нас самострой — это привилегия для избранных. Почему-то одним можно, а другим — нельзя.

И это, конечно, многих расстраивает. Даже если ты построишь себе избушку где-нибудь в глухом лесу, где до ближайшего человека сто километров, все равно прибегут проверяющие: «А что это у тебя тут? Нарушение, давай сноси!»

Мы уже живем не в те времена, когда могли, как питекантропы, взять каменный топор, собраться с друзьями и за полдня хижину соорудить. А сейчас? Утром проснулся, полтора часа ехал в электричке на работу. Провел две лекции, потом прибежал сюда (где меня, разумеется, еще и поторапливают), потом снова лекция, и домой добираюсь в полночь. Когда мне, спрашивается, строить свою избушку? Да еще и каменным топором. Да еще и посреди Москвы.

И такая жизнь у большинства. Мы все живем, как белки в колесе. И при этом, что самое обидное, хуже, чем древние люди. Уровень стресса у нас выше, чем у питекантропов, причем в разы. Это не фигура речи — это математический факт. Стресс можно посчитать по состоянию костей, зубов. У древних людей гипоплазия эмали встречалась в 10 раз реже. Они реально чувствовали себя лучше.

Большую часть своей истории человечество обходилось вообще без жилищ. В тропиках жили, и все нормально. Даже когда жилища уже появились, огромное количество людей прекрасно обходилось без них. Австралийские аборигены — сплошь и рядом. Ну, может, поставят ветровой заслон из десятка веток, чтобы не сдувало, и все. Или индейцы в Калифорнии — поспали на пляже, встали и пошли дальше. Огнеземельцы могли сделать себе укрытие из веток и шкур гуанако, но даже они часто просто разводили костер и ночевали под открытым небом.

Мы ведь вообще-то тропический вид, по задумке природы должны были жить на экваторе. Там жилище особо не нужно. Вот, например, в Танзании есть хазда — последние охотники-собиратели. Они знают, как строить домики, но делают это только для туристов. Чисто чтобы сфотографировать, потому что самим-то им эти домики не нужны. Никаких насекомых, ничего не кусает. Лег под кустом, отдохнул — рай земной.

Таким образом, массовое жилье времен неолита и современное жилье имеют определенное сходство. Тогда люди, как и сейчас, стремились обустроить небольшие индивидуальные жилища, чтобы их было легче отапливать и поддерживать в порядке. При этом большая часть жизни проходила в общей зоне, где собирались все члены общины.

Виктор отмечает, что современные дома и новостройки строятся по принципу: налепили двадцати- или тридцатиметровых квартир-студий — и живите, как хотите. Коммуналку же платить надо, отапливать это все тоже нужно. Проблемы-то, по сути, те же самые, что и миллионы лет назад. Логика осталась прежней, изменилась только технология.

Станислав Владимирович согласен. Да, изменились материалы, размеры, чуть-чуть заморочились с высотой, появился свод (сначала ложный, потом истинный в железном веке). Кто-то научился строить фундаменты. Но все это детали. Биология и потребности остались те же.

Наши размеры тела ведь почти не изменились. Средний рост 1,65 метра — универсальный «золотой стандарт». Да, кто-то сейчас скажет: «Мы же выше стали!». Но это просто в отдельных регионах, где высокорослые популяции. А в среднем все те же параметры: ширина, прожорливость, сколько нужно места для хранения еды и вещей — все это мало изменилось за полмиллиона лет.

Современные двадцатиметровые студии будто выросли из древних времен. Тогда, правда, такие хижины делались буквально из костей мамонтов. Люди вроде питекантропа строили себе временное жилище — вынужденно, на пару недель, потом сваливали жить на свободе. Места вокруг было много, хижина служила только для сна. Сейчас же логика похожая: ты в своей «конуре» спишь, а остальное время проводишь «в поле», то есть на работе. Только тогда ты спал как питекантроп, а работал — ну, как охотник. Сейчас ты спишь в квартире, а работаешь — как раб в Древнем Риме.

Проблема в том, что мы вроде как уже homo sapiens, и право на нормальное жилье у нас должно быть. Даже кроманьонцы, с их жилищами по 10-11 метров в диаметре, позволяли себе больше. В тех же Костенках, если не хватало места, строили второе жилище рядом.

А сейчас? Человек с 20-метровой студией вынужден мириться с тем, что он в этой «тушке» живет и никогда в жизни себе больше не накопит. И это уже неправильно. Нужно строить не двадцатиметровые студии, а нормальные, просторные квартиры, в которых можно жить, а не выживать.

Демографы, социологи — все показывают, что единственная причина, почему у нас в стране идет вымирание, и люди не хотят заводить детей, — это нехватка квадратных метров. Не зарплаты, не уровень бедности. Ведь даже в самых бедных странах рождаемость высокая: там, если нужно, из палок и веток домик соорудили, и порядок. А у нас попробуй на Красной площади из трех кирпичей избушку сложить — сразу придут и попросят «до свидания». У нас самострой — это привилегия для избранных. Почему-то одним можно, а другим — нельзя.

И это, конечно, многих расстраивает. Даже если ты построишь себе избушку где-нибудь в глухом лесу, где до ближайшего человека сто километров, все равно прибегут проверяющие: «А что это у тебя тут? Нарушение, давай сноси!»

Мы уже живем не в те времена, когда могли, как питекантропы, взять каменный топор, собраться с друзьями и за полдня хижину соорудить. А сейчас? Утром проснулся, полтора часа ехал в электричке на работу. Провел две лекции, потом прибежал сюда (где меня, разумеется, еще и поторапливают), потом снова лекция, и домой добираюсь в полночь. Когда мне, спрашивается, строить свою избушку? Да еще и каменным топором. Да еще и посреди Москвы.

И такая жизнь у большинства. Мы все живем, как белки в колесе. И при этом, что самое обидное, хуже, чем древние люди. Уровень стресса у нас выше, чем у питекантропов, причем в разы. Это не фигура речи — это математический факт. Стресс можно посчитать по состоянию костей, зубов. У древних людей гипоплазия эмали встречалась в 10 раз реже. Они реально чувствовали себя лучше.

Большую часть своей истории человечество обходилось вообще без жилищ. В тропиках жили, и все нормально. Даже когда жилища уже появились, огромное количество людей прекрасно обходилось без них. Австралийские аборигены — сплошь и рядом. Ну, может, поставят ветровой заслон из десятка веток, чтобы не сдувало, и все. Или индейцы в Калифорнии — поспали на пляже, встали и пошли дальше. Огнеземельцы могли сделать себе укрытие из веток и шкур гуанако, но даже они часто просто разводили костер и ночевали под открытым небом.

Мы ведь вообще-то тропический вид, по задумке природы должны были жить на экваторе. Там жилище особо не нужно. Вот, например, в Танзании есть хазда — последние охотники-собиратели. Они знают, как строить домики, но делают это только для туристов. Чисто чтобы сфотографировать, потому что самим-то им эти домики не нужны. Никаких насекомых, ничего не кусает. Лег под кустом, отдохнул — рай земной.

Антропометрия миллион лет назад и сейчас

А если перейти к антропометрии, то за последние миллион лет человек особо не изменился: средний рост так и остался около 165 см. Рост и вес людей, конечно, влияют на размер жилища, но незначительно. Вот, например, пигмеи — мужчины ростом 150 см, а иногда и ниже. Их хижины маленькие, всего около метра в высоту, и туда даже зайти в полный рост нельзя. Они не хранят там вещи, а используют их исключительно для укрытия от ветра и дождя.

В то же время, если рост больше, жилище, понятное дело, побольше. Но тут еще и материалы играют роль. Землянки, например, больших не выкопаешь, а где-то, где мамонтов было много, строили жилища из костей — чисто логистически проще. Все зависит от того, на какой срок строится жилище: если на один день — никто не будет заморачиваться, а если на 40 лет — подход совсем другой.

С ростом человека, кстати, связаны интересные факты. Современные европейцы, включая русских, заметно выше своих предков. Сегодня средний рост мужчин в России — около 178–180 см, а женщин — на 10 см ниже. 150 лет назад он был всего 165–166 см. Это следствие акселерации, улучшения условий жизни и питания. После отмены крепостного права и промышленной революции начался резкий скачок: за 100 лет мы выросли на 15 см. Но вот парадокс: в то время как люди стали выше, высота потолков в домах уменьшилась. Особенно в городах.

В музеях деревянного зодчества показывают только дома зажиточных крестьян, а ведь 90% жили совсем иначе: в полуземлянках или в малюсеньких избах без полов, срубленных кое-как, с крохотными окнами и часто с черным отоплением. Эти избушки чем-то напоминали современные квартиры-студии. Только в них жила не пара человек, а 15, вся семья. Потолки низкие, удобств почти никаких. Даже в XX веке нормальные печи могли позволить себе далеко не все.

А если перейти к антропометрии, то за последние миллион лет человек особо не изменился: средний рост так и остался около 165 см. Рост и вес людей, конечно, влияют на размер жилища, но незначительно. Вот, например, пигмеи — мужчины ростом 150 см, а иногда и ниже. Их хижины маленькие, всего около метра в высоту, и туда даже зайти в полный рост нельзя. Они не хранят там вещи, а используют их исключительно для укрытия от ветра и дождя.

В то же время, если рост больше, жилище, понятное дело, побольше. Но тут еще и материалы играют роль. Землянки, например, больших не выкопаешь, а где-то, где мамонтов было много, строили жилища из костей — чисто логистически проще. Все зависит от того, на какой срок строится жилище: если на один день — никто не будет заморачиваться, а если на 40 лет — подход совсем другой.

С ростом человека, кстати, связаны интересные факты. Современные европейцы, включая русских, заметно выше своих предков. Сегодня средний рост мужчин в России — около 178–180 см, а женщин — на 10 см ниже. 150 лет назад он был всего 165–166 см. Это следствие акселерации, улучшения условий жизни и питания. После отмены крепостного права и промышленной революции начался резкий скачок: за 100 лет мы выросли на 15 см. Но вот парадокс: в то время как люди стали выше, высота потолков в домах уменьшилась. Особенно в городах.

В музеях деревянного зодчества показывают только дома зажиточных крестьян, а ведь 90% жили совсем иначе: в полуземлянках или в малюсеньких избах без полов, срубленных кое-как, с крохотными окнами и часто с черным отоплением. Эти избушки чем-то напоминали современные квартиры-студии. Только в них жила не пара человек, а 15, вся семья. Потолки низкие, удобств почти никаких. Даже в XX веке нормальные печи могли позволить себе далеко не все.

Если же брать городские квартиры, то в доходных домах Санкт-Петербурга потолки часто высотой 5-6 метров. И это было обычным жильем для людей среднего класса. А сейчас стандарт 2,5-2,6м. При этом размеры человека увеличились за последние 150 лет, правда сократилось их количество в семье. И причина вымирания – это как раз дефицит квадратных метров.

Особенно обидно, что объемы строительства растут. Все эти высотки, новые жилые комплексы, по идее, должны решать проблему дефицита жилья, а в итоге, по наблюдению Станислава Владимировича, многие квартиры в крутых ЖК пустуют, потому что богатые люди покупают по несколько квартир и не живут в них.

Виктор отмечает, что часто квартиры сдаются без отделки, и бывают случаи, что собственники не имеют возможности сделать ремонт – ни финансовой, ни физической. Поэтому квартиры стоят пустыми.

Особенно обидно, что объемы строительства растут. Все эти высотки, новые жилые комплексы, по идее, должны решать проблему дефицита жилья, а в итоге, по наблюдению Станислава Владимировича, многие квартиры в крутых ЖК пустуют, потому что богатые люди покупают по несколько квартир и не живут в них.

Виктор отмечает, что часто квартиры сдаются без отделки, и бывают случаи, что собственники не имеют возможности сделать ремонт – ни финансовой, ни физической. Поэтому квартиры стоят пустыми.

«Локация, локация, локация» работает и для древних жилищ

Если рассматривать более ранние эпохи, такие как неолит, то различия в жилищах зависели от местоположения. Например, в тропиках строили небольшие хижины, которые, по сути, почти не изменились со времен каменного века. Это простые конструкции из природных материалов, таких как дерево, пальмовые листья и тростник. В этих регионах климат способствовал сохранению традиционных форм жилья, и их конструкции оставались практически неизменными.

На севере, наоборот, все зависело от того, что растет в регионе. Например, в России, где много леса, дома традиционно строились из дерева — избушки, которые стали символом русского жилища. В то время как в местах, где камня было больше, например, в некоторых регионах Франции, строили каменные дома. Это связано с наличием материалов и необходимостью защищаться от суровых климатических условий.

В Южной Германии, в Альпах, где камень был доступен, использовались каменные дома, и это не требовало особой обработки — достаточно было просто расколоть и сложить камни. Эти дома стоят до сих пор, и такие строения удивительно долговечны, несмотря на кажущуюся простоту.

Если рассматривать более ранние эпохи, такие как неолит, то различия в жилищах зависели от местоположения. Например, в тропиках строили небольшие хижины, которые, по сути, почти не изменились со времен каменного века. Это простые конструкции из природных материалов, таких как дерево, пальмовые листья и тростник. В этих регионах климат способствовал сохранению традиционных форм жилья, и их конструкции оставались практически неизменными.

На севере, наоборот, все зависело от того, что растет в регионе. Например, в России, где много леса, дома традиционно строились из дерева — избушки, которые стали символом русского жилища. В то время как в местах, где камня было больше, например, в некоторых регионах Франции, строили каменные дома. Это связано с наличием материалов и необходимостью защищаться от суровых климатических условий.

В Южной Германии, в Альпах, где камень был доступен, использовались каменные дома, и это не требовало особой обработки — достаточно было просто расколоть и сложить камни. Эти дома стоят до сих пор, и такие строения удивительно долговечны, несмотря на кажущуюся простоту.

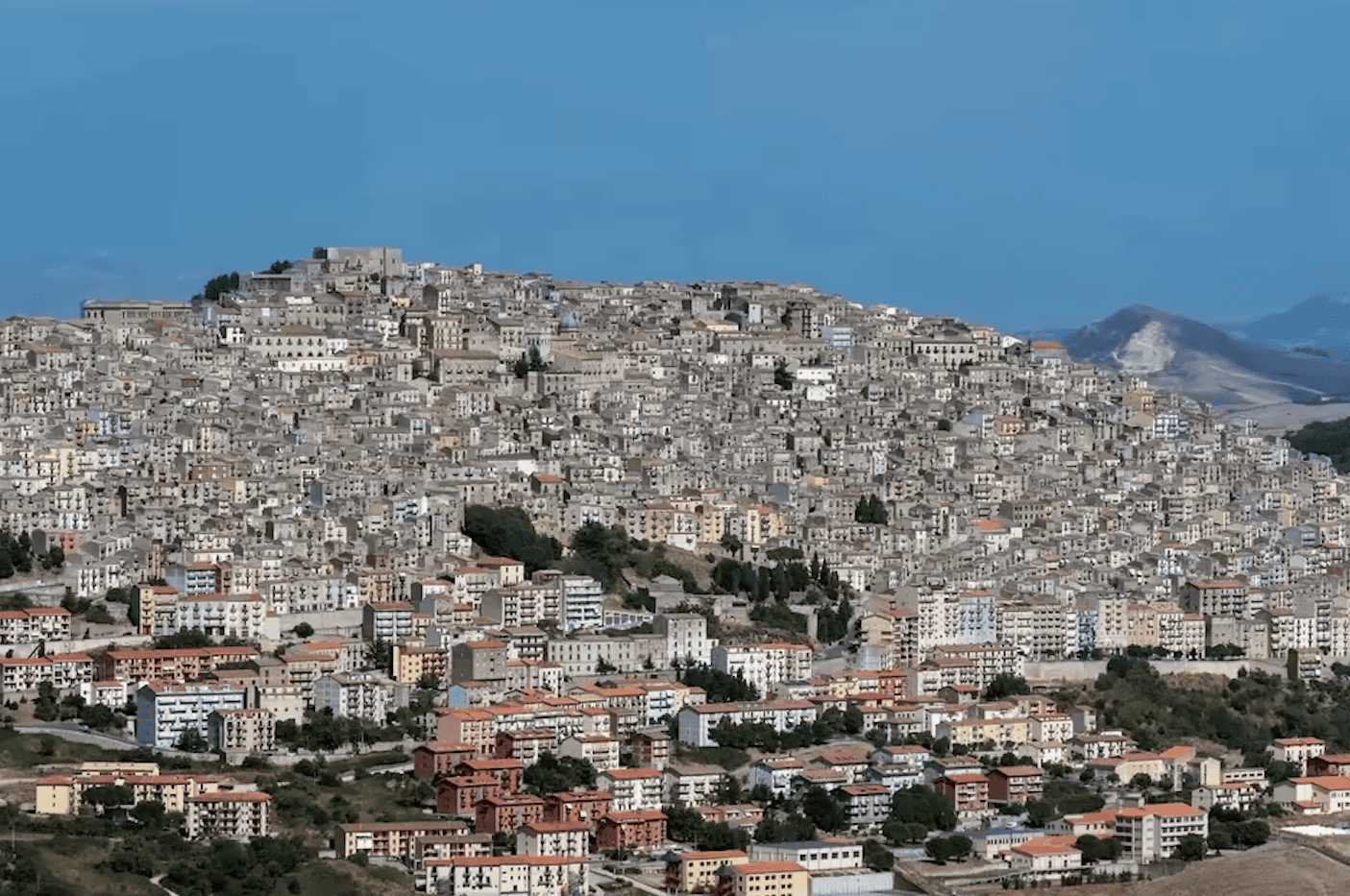

Что касается Средиземноморья, то на островах, таких как Сицилия, Кипр и Крит, часто встречаются маленькие круглые дома, похожие на ульи. Эти жилища имеют диаметры чуть больше метра или два, и строились они компактно, вдоль дорожек, поскольку земля была слишком ценна для сельского хозяйства. На Кавказе и в Средней Азии можно увидеть аналогичные примеры — люди строили свои дома на неудобных местах, чтобы максимально использовать плодородную землю под посевы.

Интересно, что в Юго-Восточной Азии и на Микронезии, в частности, в Марианских островах, можно найти дома высотой до 20 метров. Эти конструкции напоминают многоэтажки, но с одним этажом. На столбах, высотой до пяти метров, строились дома, чтобы избежать встреч с опасными животными, такими как змеи. В таких домах крыша была остроконечной, с соломенным покрытием, что обеспечивало хорошую вентиляцию.

В других местах, например, в Индонезии, на островах Сулавеси, дома тоже имели высокие крыши, а в некоторых районах были украшены черепами буйволов или резными деревянными элементами. Это были общинные дома, где жили целые семьи, и пространство внутри часто делилось на сегменты для разных семей или даже на мужскую и женскую половины.

В других местах, например, в Индонезии, на островах Сулавеси, дома тоже имели высокие крыши, а в некоторых районах были украшены черепами буйволов или резными деревянными элементами. Это были общинные дома, где жили целые семьи, и пространство внутри часто делилось на сегменты для разных семей или даже на мужскую и женскую половины.

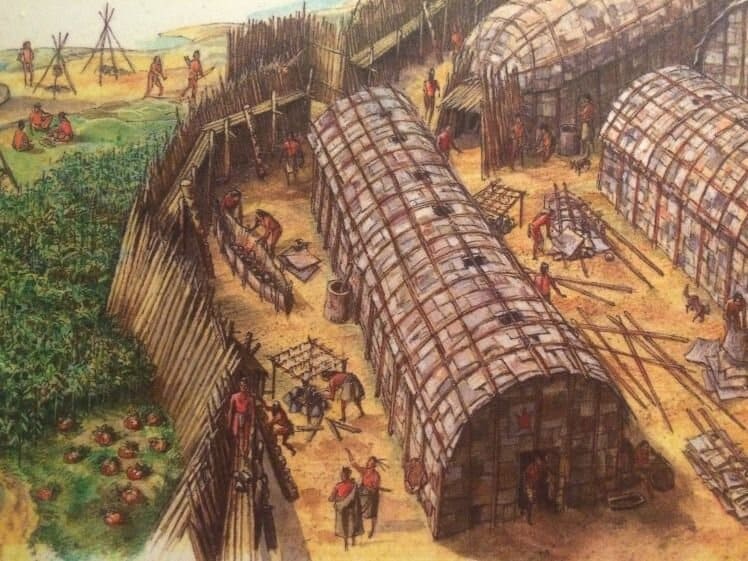

На Великих озерах, между Канадой и США, ирокезы строили дома из деревянных плашек. Эти дома были достаточно прочными, чтобы в них можно было жить несколько поколений. В Европе, например, в Австрии или Польше, неолитические дома могли быть большими и удобными, но с увеличением северных широт размеры жилищ становились все меньшими. Все зависело от того, сколько земли было доступно для сельского хозяйства, и от того, как много людей жило в регионе.

Возьмем, например, дома Киевской культуры раннего железного века. Это были маленькие домики, примерно 6 метров в длину, с одним столбом в центре и несколькими опорными конструкциями по краям. Обычно такие дома имели сводчатую крышу, хотя до конца не ясно, как именно она была устроена. В любом случае, внутри была одна печка — да и, собственно, на этом все удобства и заканчивались. Такие жилища вряд ли могли служить долго — максимум 4–5 лет. За это время жители успевали выжечь все окрестные земли, занимаясь огневым земледелием, и приходилось переселяться на новое место. Это все происходило в условиях крайне низкой плотности населения. Люди часто переселялись, и за свою жизнь могли сменить несколько мест, не оставляя практически следов — максимум осколки керамики.

Керамика раннего железного века, бронзового и неолитического времени встречается повсеместно — на всей Среднерусской равнине, в Европе, Азии. Это результат частых перемещений людей, которые из года в год перемещались с места на место, за собой оставляя только следы своей жизнедеятельности, которые археологи обнаруживают через тысячи лет. А их маленькие домики почти не оставляют следов в археологическом слое — только пятна очагов, ямы для хранения, иногда печки.

С другой стороны, если посмотреть на средневековые русские города, например, на Московский Кремль, то дома, которые были там в ранний железный век, тоже почти не сохранились. Но зато, благодаря торфяным слоям, там нашли идеально сохранившиеся нижние венцы сруба. А в Тайнинском саду археологи нашли не только ботинки и шляпы, но и уникальные вещи — такие как берестяные грамоты с чернильными записями. Это очень редкие находки, потому что сохранность материалов крайне низкая.

Примерно так же выглядели и средневековые поселения, где за века накапливались слои, образующие культурный слой. Например, в Кремле это могли быть 10 метров высоты, а в Тайнинском саду — 2 метра. А разница — это результат тысячелетней жизни людей, которые оставляли за собой не только культурные следы, но и мусор, который накапливался с каждым годом. Эти накопления, включая навоз, орехи, остатки пищи, а также многое другое, часто оказывались запечатлены и служили археологам важными маркерами для изучения истории.

Керамика раннего железного века, бронзового и неолитического времени встречается повсеместно — на всей Среднерусской равнине, в Европе, Азии. Это результат частых перемещений людей, которые из года в год перемещались с места на место, за собой оставляя только следы своей жизнедеятельности, которые археологи обнаруживают через тысячи лет. А их маленькие домики почти не оставляют следов в археологическом слое — только пятна очагов, ямы для хранения, иногда печки.

С другой стороны, если посмотреть на средневековые русские города, например, на Московский Кремль, то дома, которые были там в ранний железный век, тоже почти не сохранились. Но зато, благодаря торфяным слоям, там нашли идеально сохранившиеся нижние венцы сруба. А в Тайнинском саду археологи нашли не только ботинки и шляпы, но и уникальные вещи — такие как берестяные грамоты с чернильными записями. Это очень редкие находки, потому что сохранность материалов крайне низкая.

Примерно так же выглядели и средневековые поселения, где за века накапливались слои, образующие культурный слой. Например, в Кремле это могли быть 10 метров высоты, а в Тайнинском саду — 2 метра. А разница — это результат тысячелетней жизни людей, которые оставляли за собой не только культурные следы, но и мусор, который накапливался с каждым годом. Эти накопления, включая навоз, орехи, остатки пищи, а также многое другое, часто оказывались запечатлены и служили археологам важными маркерами для изучения истории.

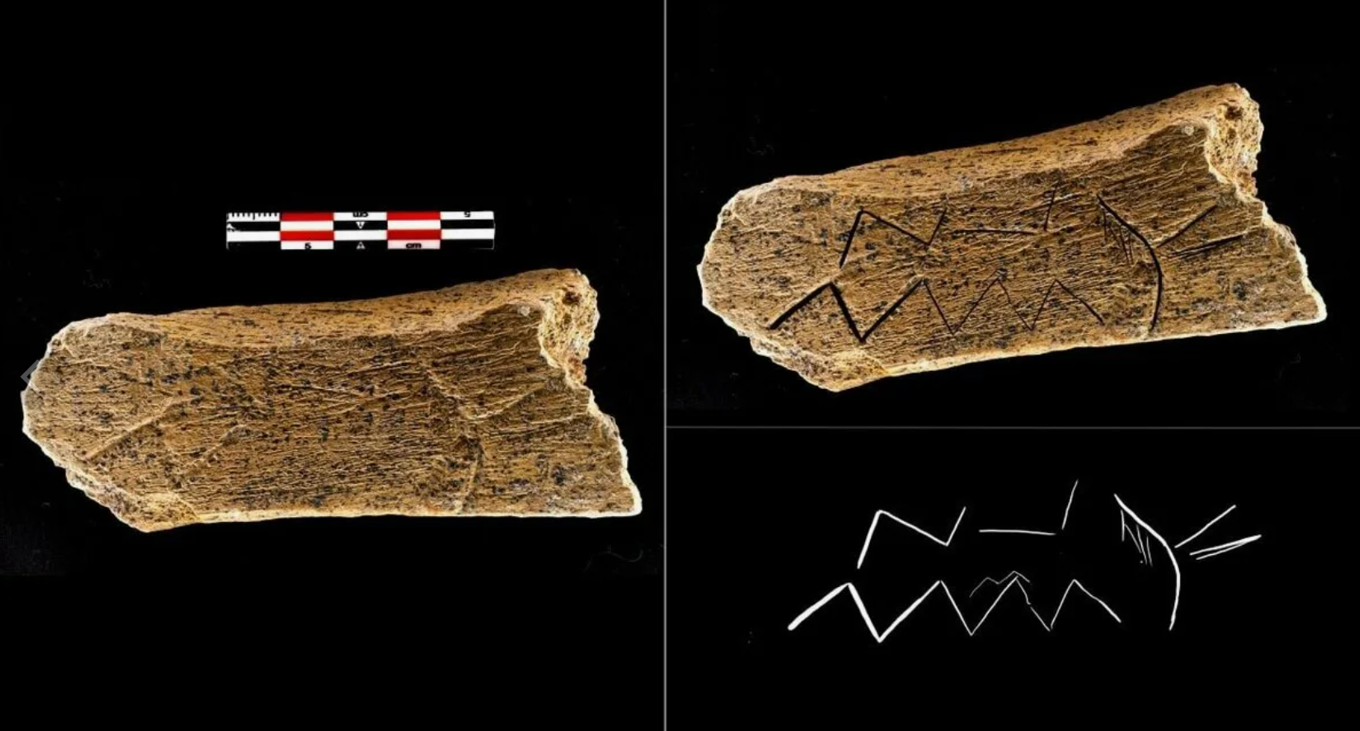

Кстати, недавно в Хотылево были сделаны еще более интересные находки. Там нашли надписи на костях — довольно редкое явление в археологии, особенно для неандертальцев. Это, конечно, не искусство, но все-таки проявление культуры. Вот такая вот косточка с зигзагом и корякой, с маленькими черточками по бокам, скорее всего, использовалась неандертальцами. Они взяли кость мамонта, подготовили ее, но не пытались шлифовать — просто оставили как есть. Попытки воссоздать такие вещи не сработали. Даже если взять какую-нибудь кость, скажем, коровью, и попробовать поцарапать ее острым камнем — получится не так, как у них.

Но если подытожить, то можно сказать, что города и поселения часто возникали на землях, которые либо не подходили для сельского хозяйства, либо были расположены рядом с такими территориями, где можно было заниматься ремеслом или добычей полезных ископаемых. Например, мог быть рудник, а вокруг него вообще не было земледелия — люди добывали медь и торговали с племенами, которые занимались пастушеством. Иногда города возникали рядом с плодородными землями, где было выгодно вести сельское хозяйство, а иногда в местах, где добывались полезные ископаемые, и все это взаимосвязано.

Но если подытожить, то можно сказать, что города и поселения часто возникали на землях, которые либо не подходили для сельского хозяйства, либо были расположены рядом с такими территориями, где можно было заниматься ремеслом или добычей полезных ископаемых. Например, мог быть рудник, а вокруг него вообще не было земледелия — люди добывали медь и торговали с племенами, которые занимались пастушеством. Иногда города возникали рядом с плодородными землями, где было выгодно вести сельское хозяйство, а иногда в местах, где добывались полезные ископаемые, и все это взаимосвязано.

Как возникали города?

Возьмем, к примеру, средневековые русские города, такие как Брянск, где каждый год проводятся раскопки. Здесь сходились три племени: кривичи, вятичи и радимичи. Это стратегически удобное место — холм над рекой, которое идеально подходило для строительства поселения и укреплений. Именно такие места становились важными торговыми узлами, и даже простые поселения на них превращались в процветающие города. Туда приходили торговцы, в том числе и викинги, а местные племена стали основателями первых княжеств.

Киев — это тот же самый пример. Торговый путь «из варяг в греки» стал основой для его развития. И так было по всей Руси, которая и возникла на стыке народов: финно-угры на севере, германцы на западе, славяне по центру и тюрки на юге. Плюс веяния из Византии, Рима, Китая.

В древности города на равнинах, такие как Черняховская культура, часто становились жертвами завоеваний из-за своей уязвимости. На холмах, наоборот, города могли долго сопротивляться осадам. Пример Козельска, который, несмотря на разрушение, выдержал осаду татар более двух месяцев, подтверждает важность географического положения для защиты.

Различия в жилище также зависели от целей поселений. Города могли быть центрами торговли, ремесел или рудников. Например, в средневековых русских городах, таких как Брянск, встречались поселения разных племен, с различным уровнем жизни. В Древнем Египте или Месопотамии богатые жили в каменных домах, а бедные — в простых зданиях из кирпичей-сырца.

Возьмем, к примеру, средневековые русские города, такие как Брянск, где каждый год проводятся раскопки. Здесь сходились три племени: кривичи, вятичи и радимичи. Это стратегически удобное место — холм над рекой, которое идеально подходило для строительства поселения и укреплений. Именно такие места становились важными торговыми узлами, и даже простые поселения на них превращались в процветающие города. Туда приходили торговцы, в том числе и викинги, а местные племена стали основателями первых княжеств.

Киев — это тот же самый пример. Торговый путь «из варяг в греки» стал основой для его развития. И так было по всей Руси, которая и возникла на стыке народов: финно-угры на севере, германцы на западе, славяне по центру и тюрки на юге. Плюс веяния из Византии, Рима, Китая.

В древности города на равнинах, такие как Черняховская культура, часто становились жертвами завоеваний из-за своей уязвимости. На холмах, наоборот, города могли долго сопротивляться осадам. Пример Козельска, который, несмотря на разрушение, выдержал осаду татар более двух месяцев, подтверждает важность географического положения для защиты.

Различия в жилище также зависели от целей поселений. Города могли быть центрами торговли, ремесел или рудников. Например, в средневековых русских городах, таких как Брянск, встречались поселения разных племен, с различным уровнем жизни. В Древнем Египте или Месопотамии богатые жили в каменных домах, а бедные — в простых зданиях из кирпичей-сырца.

Что касается различий в жилье по социальному статусу, то у неандертальцев и кроманьонцев различий не было, как и в неолите и бронзовом веке. А уже с железного века (а в Средиземноморье и с бронзового) различия появились. Простые люди, крестьяне и ремесленники, так и продолжили жить в скромных жилищах старого типа с минимальными удобствами, почти до 20-го века. Верхушка общества, как правители и богатые торговцы, жили в больших и сложных домах с внутренними дворами и отопительными системами, как в Древнем Риме. Когда человек при привык жить на соломенной подстилке, а тут видит каменную колонну 2 метра высотой и пусть даже небольшое каменное сиденье со львами, то сразу понимает, кто перед ним.

Ну и дальше Людовики во Франции, Петр Первый, Екатерина, Елизавета у нас, которые понастроили Лувр, Эрмитаж, дворцы, когда основная масса людей жили в землянках. И, возможно, именно поэтому у нас сейчас такое трепетное отношение к своему жилью, ведь еще 150 лет назад у наших предков не было ничего. И эта зацикленность на жилье появилась, вероятно, после революции. Хотя южные народы порой до сих пор живут, по сути, в том же жилище, что и в железном веке.

Возможность жить в собственном жилье появилась в 20-30-е годы, но во время Великой Отечественной войны большинство домов было разрушено. После войны, к 1950-м годам, все было восстановлено, и жизнь начала налаживаться. В 50-60-е годы люди уже не жили в подвалах или чердаках, а имели нормальные квартиры.

До этого, например, рабочие в XIX веке часто жили в ужасных условиях, как в Англии, так и у нас. В некоторых местах люди спали на веревках, вися на них, чтобы экономить место. В это время они работали по 18 часов в сутки.

Однако уже в эпоху хрущевок условия улучшились: появились собственные квартиры с водопроводом, электричеством, канализацией, магазинами, детскими садами и школами. И раньше власти выдавали дачи бесплатно. Это было стратегически продумано, ведь рассчитывалось, что если у многих людей будут свои дачи с картошкой, то в случае ядерной войны они смогут обеспечить себя продовольствием, и города не вымрут от голода. И, в принципе, эта стратегия оправдала себя в 90-е годы, хотя, к счастью, и без ядерной войны.

Жилище, безусловно, влияет на человека, хотя бы потому, что оно предоставляет условия для нормального существования: место для сна, защиту от холода, безопасность. В современных условиях, когда человек уже не сталкивается с опасностями, как в прошлом (когда можно было стать жертвой хищника или замерзнуть), необходимостью становится комфортное жилище. Стандартные ГОСТы давно рассчитали, сколько места на человека нужно для полноценной жизни.

С другой стороны, условия проживания влияют на наше развитие. В цивилизованном мире мы меньше сталкиваемся с отбором, потому что угрозы физической выживаемости исчезли. Если раньше выживал только сильнейший, то сегодня можно быть не особо закаленным, а все равно жить в безопасности, с отоплением, водой и другими удобствами. Из-за этого мы изменяемся, но пока это не отражается на биологии, так как такие изменения требуют множества поколений. Даже если жилье и повседневная жизнь влияют на наше развитие, для того чтобы это отразилось на биологии, нужно очень много времени и много поколений, чтобы произошли изменения.

Сельские жители, живущие в условиях, близких к тем, что были в древности, имеют больше навыков и могут работать руками, тогда как в городах люди теряют эти способности. Хотя количество детей в сельской местности больше, село постепенно исчезает, а городская жизнь также оказывает свое влияние.

Возможность жить в собственном жилье появилась в 20-30-е годы, но во время Великой Отечественной войны большинство домов было разрушено. После войны, к 1950-м годам, все было восстановлено, и жизнь начала налаживаться. В 50-60-е годы люди уже не жили в подвалах или чердаках, а имели нормальные квартиры.

До этого, например, рабочие в XIX веке часто жили в ужасных условиях, как в Англии, так и у нас. В некоторых местах люди спали на веревках, вися на них, чтобы экономить место. В это время они работали по 18 часов в сутки.

Однако уже в эпоху хрущевок условия улучшились: появились собственные квартиры с водопроводом, электричеством, канализацией, магазинами, детскими садами и школами. И раньше власти выдавали дачи бесплатно. Это было стратегически продумано, ведь рассчитывалось, что если у многих людей будут свои дачи с картошкой, то в случае ядерной войны они смогут обеспечить себя продовольствием, и города не вымрут от голода. И, в принципе, эта стратегия оправдала себя в 90-е годы, хотя, к счастью, и без ядерной войны.

Жилище, безусловно, влияет на человека, хотя бы потому, что оно предоставляет условия для нормального существования: место для сна, защиту от холода, безопасность. В современных условиях, когда человек уже не сталкивается с опасностями, как в прошлом (когда можно было стать жертвой хищника или замерзнуть), необходимостью становится комфортное жилище. Стандартные ГОСТы давно рассчитали, сколько места на человека нужно для полноценной жизни.

С другой стороны, условия проживания влияют на наше развитие. В цивилизованном мире мы меньше сталкиваемся с отбором, потому что угрозы физической выживаемости исчезли. Если раньше выживал только сильнейший, то сегодня можно быть не особо закаленным, а все равно жить в безопасности, с отоплением, водой и другими удобствами. Из-за этого мы изменяемся, но пока это не отражается на биологии, так как такие изменения требуют множества поколений. Даже если жилье и повседневная жизнь влияют на наше развитие, для того чтобы это отразилось на биологии, нужно очень много времени и много поколений, чтобы произошли изменения.

Сельские жители, живущие в условиях, близких к тем, что были в древности, имеют больше навыков и могут работать руками, тогда как в городах люди теряют эти способности. Хотя количество детей в сельской местности больше, село постепенно исчезает, а городская жизнь также оказывает свое влияние.

Жилище Станислава Владимировича Дробышевского

Станислав Владимирович с семьей живет в трехкомнатной квартире вчетвером. На практике для семьи из четырех человек оптимальным вариантом было бы жилье с пятью комнатами, чтобы каждому члену семьи была предоставлена своя личная комната, а также пространство для общих мероприятий.

По его мнению, при наличии возможности детям нужно покупать жилье, чтобы у них было свое гнездо. Мы человекообразные приматы, и у нас все время происходит расселение. Иначе случается перенаселение, а это скандалы и стресс, инфаркты и инсульты, от этого мы умираем.

Станислав Владимирович с семьей живет в трехкомнатной квартире вчетвером. На практике для семьи из четырех человек оптимальным вариантом было бы жилье с пятью комнатами, чтобы каждому члену семьи была предоставлена своя личная комната, а также пространство для общих мероприятий.

По его мнению, при наличии возможности детям нужно покупать жилье, чтобы у них было свое гнездо. Мы человекообразные приматы, и у нас все время происходит расселение. Иначе случается перенаселение, а это скандалы и стресс, инфаркты и инсульты, от этого мы умираем.