Строить планы на будущее – точное не в менталитете России. Тем не менее Виктор Зубик, основатель компании Smarent, обсудил с футурологом и геополитиком Сергеем Переслегиным когда закончится СВО, будет ли ядерная война, что ждет Россию к 2030 году и какая самая серьезная угроза может стать реальностью для нас уже в ближайшие годы.

В этой статье:

- Кто такой Сергей Переслегин?

- Что мешает долгосрочному планированию в России?

- СВО – настоящее и будущее

- Про Стамбульские соглашения и три сценария переговоров

- Рынок недвижимости перегрет

- Почему не стоит инвестировать в Китай?

- Ипотека невыгодна для заемщика

- Перспективы и риски развития России до 2030 года

- Как сохранить сбережения – не деньги, а поток

- Пожелания от Сергея Переслегина

Кто такой Сергей Переслегин?

Сергей Переслегин – российский социолог, публицист, историк, теоретик фантастики и альтернативной истории, автор более 30 книг по теории систем, стратегии и геополитике.Лауреат премии «Странник-96» за книгу критики «Око тайфуна. Последнее десятилетие советской фантастики». Он руководит исследовательскими группами конструирования будущего, сотрудничает с крупными корпорациями и образовательными организациями, занимается прогнозированием будущего и анализом современных вызовов общества.

Что мешает долгосрочному планированию в России?

Виктор отмечает, что в России долгосрочное мышление у граждан непопулярно: когда речь заходит даже о пятилетних инвестициях или жизненных планах, большинство ограничиваются горизонтом в шесть месяцев, максимум – до конца года. Футуролог и геополитический аналитик Сергей Переслегин видит в этом комплексную причину.

Прежде всего, это культурный код. Несмотря на христианскую традицию, в российском менталитете сохраняется архаичный, языческий страх «сглазить». Когда человек проговаривает планы на 5–10 лет, он тем самым как бы утверждает свое бессмертие, устойчивость текущих обстоятельств, свою занятость и профессию в будущем. Он, конечно, это ощущает, но произносить вслух – значит рисковать. Поэтому в народном сознании закрепилась установка: дожить бы до завтра, до конца месяца, может быть – до конца года.

Вторая причина уже теоретическая. По аналогии с эволюцией: человек не хищник, а, скорее, травоядное. У хищника может быть стратегия – он охотится, строит планы. А травоядному стратегия не поможет – его могут съесть в любой момент. Так и в жизни: можно строить какие угодно планы, но когда возникает конкретный вызов – накормить семью, выжить в условиях СВО – все остальное уходит на второй план. И в такой обстановке стратегия теряет смысл.

Тем не менее различие между умным и глупым, по словам Сергея, проявляется именно здесь. Умный, даже в тяжелой ситуации, если у него есть хоть минимальный выбор, выберет тот путь, который соответствует стратегическим ориентирам. И если шаг за шагом двигаться в этом направлении, цели рано или поздно будут достигнуты.

Когда человеку задают вопрос о будущем, он, как правило, отвечает с иронией: «Мне бы ваши проблемы». На деле это не значит, что он не видит дальних горизонтов. Он их видит, но понимает: слишком высокая цена, слишком сильна турбулентность, чтобы иметь уверенность. Люди могут не формулировать это сознательно, но интуитивно чувствуют. Российская культура все же содержит стратегическое мышление – его впитывают с молоком матери.

СВО – настоящее и будущее

Сегодня, однако, стратегическое планирование отложено. Причина – СВО. Люди говорят: вот закончится – тогда и поговорим. Пока же все внимание на текущем моменте. Но и здесь стоит рассмотреть не столько саму операцию, сколько начавшиеся переговоры –например, в Стамбуле. Это тема, вызывающая множество вопросов.

На взгляд Сергея Переслегина, иллюзий относительно пропаганды у граждан почти не осталось. В современном мире слишком короткий разрыв между реальностью и информацией. Вброшенная выдумка тут же превращается в якобы факт, а реальность – всеравно остается. История снова доказывает правоту Авраама Линкольна: всех обманывать все время невозможно. Пандемия COVID-19 это подтвердила. Поэтому сегодня ни один вменяемый политик не будет строить стратегию на откровенно ложной информации. Даже если информирование идет с позиций той или иной стороны, население уже научилось «вычислять реальность».

Возвращаясь к переговорам, исторический анализ дает однозначный вывод: Украина проиграла войну в 2023 году. Ключевой шанс – контрнаступление – не был реализован. Операция провалилась. После этого у Украины не осталось стратегии, которая позволила бы выиграть. А если стратегия невозможна, остается один путь – политическое решение.Украинское командование, европейские лидеры и сам Зеленский это понимают. Ставка на военную победу сменилась на поиск наилучших условий выхода. Попытки, вроде операции под Курском, были лишь тактическими маневрами. Это уже не борьба за победу, а борьба за уступки на переговорах.

В этот период Европа возлагала надежды на победу Байдена, а затем Камалы Харрис. Причем ставка делалась даже на покушение на Трампа, которое, по словам Сергея, его команда предсказала заранее. Провал этого сценария лишь усилил позиции Трампа. Байден, осознав происходящее, отказался от участия в гонке.

С приходом Трампа стало ясно: он не сторонник ни России, ни Европы, но использует конфликт для усиления своих позиций. США война интересует гораздо меньше, чем Европу. Именно поэтому Европа оказалась в стратегическом тупике. А Украина – без поддержки, без новых возможностей и без планов. В этих условиях начались стамбульские переговоры. Они не особенно выгодны России: турецкие интересы не совпадают с российскими. Турция может получить больше от Украины, чем от России. Однако сама организация переговоров в Стамбуле – изящный ход. Это напоминание о 2022 году, когда украинцы могли получить приемлемый мир, но отказались по совету, в частности, Бориса Джонсона. Сегодня звучат новые советы. И возникает вопрос: не хотят ли в Киеве снова вернуться в Стамбул через полгода, чтобы согласиться на условия, от которых отказались в конце апреля – начале мая? А Москва в ответ лишь напомнит, что сейчас уже август, и условия иные. В этом смысле Россия умело разыграла данный этап.

При этом Европа продолжает действовать по принципу «как не надо»: отправляет технику малыми партиями, которые на месте сжигаются так же малыми партиями. Семнадцатый пакет санкций при полном провале предыдущих шестнадцати лишь подчеркивает отсутствие новой стратегии. Риторика типа «усиление давления» больше не работают.

И вот в этот момент появляется Трамп. В идеальной позиции. Он не начинал войну. Он всегда был против нее. Он может предложить мир. Он может надавить и на Украину, и на Россию, и на Европу. Именно он становится миротворцем. Россия хочет закончить войну, желательно не в Киеве, а во Львове, захватив по пути Днепропетровск, Одессу, Николаев. Украина хочет вернуть утраченные территории. Европа предпочла бы, чтобы конфликт продолжался как можно дольше – на истощение обеих сторон. Но реальность такова: война идет уже более трех лет, и ее содержание закончилось в марте 2023 года. Она не может выйти на следующий прогностический цикл, а значит, близится к завершению. Обычно такие войны заканчиваются за 1,5–2 года после истощения стратегического смысла.

Про Стамбульские соглашения и три сценария переговоров

На повестке – два фантастических сценария и один реалистичный. Первый фантастический: стороны приходят к согласию, подписывают соглашение, жмут друг другу руки, и на следующий день прекращается война, перестают гибнуть люди. Почему это фантастика? Потому что позиции сторон находятся слишком далеко друг от друга, между ними накопилось слишком много ненависти. Украине тяжело признать ошибочность прежнего курса, а Запад продолжает подталкивать ее к борьбе. «Продолжайте сражаться – мы поможем», – звучит призыв, хотя чем именно – уже никто не понимает.

Второй фантастический вариант – полный разрыв переговоров. Россия объявляет, что более не намерена вести диалог с режимом Зеленского. Все решат пушки, и теперь Москва пойдет до конца – до Киева и дальше.

Эти сценарии называются фантастическими не потому, что они невозможны. Напротив –вполне реализуемы. И что особенно поразительно для любого аналитика: последние полтора года, особенно с провала украинского контрнаступления, реализуются именно такие «фантастические» сценарии. Одна из сторон – Украина и Европа – действует вопреки собственным интересам, действует плохо. Ни один серьезный прогноз не закладывает в модель такую степень стратегической нерациональности.

На этом фоне особенно важно то, что реализовался единственно реалистичный сценарий: стороны договорились продолжить переговоры и осуществить обмен пленными. Маленький, но все же шаг в сторону выхода из войны. Обе стороны его сделали. Возможность для переговоров сохранена. Затем произошел интереснейший эпизод –звонок Дональда Трампа Путину и их двухчасовой разговор. Официально о его содержании не сообщалось. Информационные утечки касаются лишь отдельных эпизодов. Но реконструировать суть диалога несложно. По всей видимости, Трамп обозначил украинскую проблему как второстепенную по сравнению с российско-американскими отношениями.

В итоге и Россия, и США, и Украина заявили о намерении продолжить переговоры. Украинская публицистика в этот момент становится особенно интересной: официальному Киеву попросту нечего сказать. Как в известном фильме «Освобождение», где Манштейн говорит в финале первой серии: «Нам нечего сказать нашим войскам». Политологи же, напротив, заговорили активно. И выделили три возможных сценария.

• Первый – полное согласие на все условия. В этом случае на Украине может начаться гражданская война. Это вполне реальный риск. Российско-украинская война во многом является замаскированной формой внутреннего конфликта в обеих странах. Но проигравшая сторона рискует в разы больше.

• Второй – прерывание переговоров. Тогда к концу лета, по признанию самих украинских аналитиков, страну может ожидать разгром, после чего все равно придется соглашаться – но уже на более тяжелых условиях и с большими потерями.

• Третий – перемирие. С явным указанием на то, что это не мир, а лишь пауза. С формулировками вроде: «Мы, конечно, не согласны с требованиями русских, если они их озвучат». Но обе стороны понимают, что если будет заключено хотя бы 30-дневное перемирие, начать все заново уже будет невероятно сложно. Сил просто не останется. Фактически, третий сценарий – лишь вариация двух первых. Он же и стал основным. Но важно понимать: мир на текущем этапе крайне неустойчив. И, что особенно примечательно, не все действующие игроки вообще исходят из собственных интересов.

Как говорили во времена Второй мировой войны, можно прогнозировать все, кроме безумия. И если безумие не наступит, развитие событий будет предсказуемо. Но именно это «если» сегодня вызывает вопросы. Особенно если взглянуть на быстро меняющуюся риторику США, Трампа и Евросоюза. Что это – игра по заранее прописанному сценарию или свидетельство растерянности, при которой участники меняют позиции прямо на сцене, по ходу действия?

Трамп, безусловно, играет. И играет умело. Он действует в рамках своих личных интересов, которые в значительной мере совпадают с интересами США, хотя не во всем. Именно поэтому он выстраивает свою политику в треугольнике Россия – Европа – Китай, удерживая США в центре. У Трампа много фронтов, и, перемещаясь между ними, он адаптирует свою риторику. Путин же, напротив, ведет игру на одном фронте. Россия сосредоточена на единственной войне. И это, возможно, урок, извлеченный Путиным из стратегии Петра Великого: не вести одновременные войны на нескольких направлениях. Европа же находится в совершенно иной ситуации, напоминающей сюжет одного из ранних рассказов Станислава Лема: логика покидает нас раньше, чем жизнь, и мы начинаем совершать глупости. Европейцы сами загнали себя в эту ситуацию. Они это в целом осознают, но остаются в растерянности: как так вышло, что Россия выигрывает, а они проигрывают? С прогностической точки зрения ситуация действительно необычна.

Еще в 2020 году – на фоне ковида – был принят почти глобальный консенсус: мир входит в масштабный кризис. Вопрос заключался в том, как его интерпретировать. Европа сделала ставку на то, что кризис носит системный характер. А системные кризисы, как считается, преодолеваются за счет более слабого партнера – в данном случае, России, Украины, отчасти Турции. Россия же исходила из иного: кризис фазовый, связанный с завершением индустриальной фазы развития. И в фазовом кризисе, напротив, проигрывает сильнейший – системный центр. В этой логике ставка Европы оказалась ошибочной.

Часто можно услышать утверждение: если Россия предпримет решительные действия, Европа в полном составе вступит в войну. Но возникает закономерный вопрос – а чем она эту войну начнет? И здесь важно понимать: Соединенные Штаты, вопреки ожиданиям, в такой войне Европу, скорее всего, не поддержат. Причем не просто не поддержат – они дистанцируются демонстративно и жестко. Прецедент есть: в 1956 году США точно так же отказались поддержать Великобританию во время Суэцкого кризиса. Результат известен – конец британской гегемонии и выход страны из числа ведущих мировых держав. Победителем тогда стали США. Но суть даже не в этом. Если уж запускать войну, делать это следовало одновременно с украинским контрнаступлением в 2023 году. Тогда у западной коалиции еще оставались шансы, сохранялись ресурсы и надежды на реальный результат. Сейчас же возможное решение вступить в военные действия выглядит запоздалым. А в стратегическом анализе существует железное правило: правильный ход, сделанный с опозданием хотя бы на три темпа, становится гарантированно проигрышным. Поэтому данный сценарий – по-настоящему реалистичный – уже не просматривается. Теоретически, на уровне безумия, он может быть реализован. Но последствия его вполне предсказуемы – и они окажутся катастрофическими для Европы.

Рынок недвижимости перегрет

Разговор о недвижимости неизбежно затрагивает более широкий экономический контекст, особенно в условиях изменений, начавшихся во время пандемии COVID-19. Рынок недвижимости – не только в России, но и во всем мире – заметно изменился после 2020 года. До этого момента отношение к жилью было иным: оно воспринималось прежде всего как место для жизни, а цены были значительно ниже. Однако с началом пандемии и последующим введением льготных ипотечных программ, особенно в России, рынок был заметно «раздут». В результате, в некоторых регионах цены выросли почти вдвое за пять лет.

Сергей признает, что он не является специалистом в этой сфере, но, предвидя тему, изучил статистику и выработал общее понимание процессов. Он подчеркивает, что, несмотря на рост цен, недвижимость в России по-прежнему остается в середине глобального ценового рейтинга. Это же касается и других макропоказателей – рождаемости, ВВП, и т.д. Россия, несмотря на свою уникальность, в среднем «держится в центре таблицы». По его оценке, рынок недвижимости в целом переоценен – и в России, и в мире. Подход к недвижимости можно рассматривать в двух логиках: стоимости и потребительской ценности. В первом случае цена формируется из стоимости земли, затрат на строительство и прибыли риелторов. Однако стоимость земли – это величина скорее административная, нежели рыночная. В крупных городах, таких как Москва или Нью-Йорк, цена земли настолько высока, что делает невыгодной любую производственную деятельность. Это и порождает так называемые «антропопустыни второго рода» – зоны, где люди живут, но стоимость жизни и недвижимости столь высока, что никакая деятельность там не окупается.

Дорогая земля ведет к многоэтажному строительству, которое обходится дороже из-за конструктивных и технических особенностей: более дорогие материалы, лифтовые площадки, низкий коэффициент полезной площади. Все это, плюс прибыль девелоперов, приводит к значительному удорожанию жилья.

С потребительской точки зрения, жилье нужно каждому, особенно семьям. Но есть и вторая составляющая – инвестиционная. Люди видят в недвижимости инструмент сохранения капитала: даже если рынок обрушится, квартира останется – ее можно будет сдать или продать позже. Именно этот инвестиционный компонент и создает дополнительную наценку, делая рынок перегретым. Такой перегрев, по мнению Сергея, является глобальным феноменом – от Нигерии до Люксембурга и Гонконга. Причем особенно ярко он выражен в странах вроде Китая или Швейцарии, где цены заведомо завышены. Он отмечает, что примерно в два раза – не везде, но это усредненная, условно точная оценка. При этом наблюдается разрыв между интересами инвесторов и реальных потребителей. На рынке преобладают либо студии, которые легко купить в инвестиционных целях, либо сверхэлитные квартиры – тоже инвестиционные. А большинству людей нужны обычные двух- или трехкомнатные квартиры, особенно молодым семьям. В результате возникает структурный перекос: строится одно, нужно –другое.

Государства, по его мнению, будут всеми силами поддерживать перегретый рынок. Его обвал приведет к взрывному росту безработицы среди низкоквалифицированных работников, сокращению строительного сектора, падению смежных отраслей, включая металлургию, и, как следствие, к общей экономической стагнации. Поэтому государственный «наддув» рынка – это сознательная стратегия, направленная на поддержание экономической и социальной стабильности.

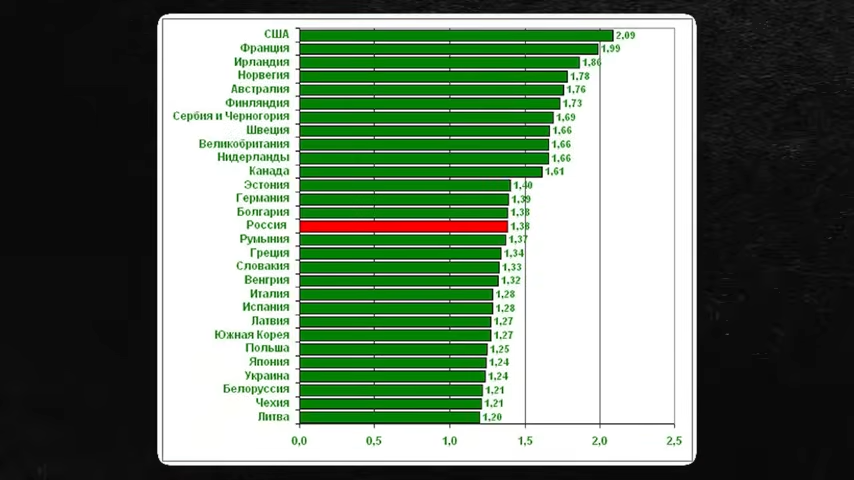

Интересен и геоэкономический срез: чем выше рождаемость – тем ниже, как правило, стоимость недвижимости (в относительных величинах, через ППС). Самые дешевые метры – в странах с высокой рождаемостью (например, Нигерия), самые дорогие – в странах с низкой рождаемостью и высоким уровнем доходов (Люксембург). При этом большинство стран находится в некой условной «S-кривой» зависимости, где рост ВВП и ППС коррелирует с ростом цен на жилье. Однако некоторые государства выбиваются из этой логики. В их числе – Китай, где рынок особенно перегрет.

Почему не стоит инвестировать в Китай?

Сергей Переслегин высказывает однозначную позицию: в Китай он бы точно вкладываться не стал. Причина – демографический кризис. Рождаемость в стране резко упала, тогда как вся экономическая модель Китая долгое время опиралась на высокую рождаемость. Это создает серьезные риски для рынка недвижимости – вплоть до возможности идеального шторма.

Есть и другие страны, где недвижимость переоценена до абсурда – Люксембург, Сингапур, Гонконг. Там цены завышены в несколько раз. Но природа этого явления иная: покупка недвижимости зачастую сопровождается перспективой получения гражданства. При этом рождаемость в этих странах – критически низкая. В Сингапуре – около 0,9, в Южной Корее – 1,1. Это означает, что текущим гражданам, по сути, жилье достанется по наследству. А для приезжих действуют барьеры в виде высокой стоимости квадратного метра. Фактически, плати втрое – и, возможно, получишь паспорт.

Особый интерес представляет Южная Корея. Сергей обращается к своей статистике по крупнейшим агломерациям мира и вводит так называемый «агломерационный коэффициент» – долю населения страны, проживающего в ее крупнейшей агломерации. У России этот показатель – около 12%, у Сингапура – 96%, что логично. А вот у Южной Кореи – экстремально высокий. Страна буквально превращается в город среди пустыни: две агломерации, особенно Сеульская, аккумулируют почти все население. Это создает ситуацию двойной «антропопустыни» – когда с одной стороны есть люди и инфраструктура, но все остальное настолько дорого, что становится экономически мертвым. И это, по мнению Сергея, делает Корею и Китай особенно уязвимыми.

Существуют и противоположные примеры – страны, где недвижимость сильно недооценена относительно их экономического уровня по паритету покупательной способности. Это, как ни удивительно, исламские страны: Турция, Казахстан, ОАЭ, Саудовская Аравия. Возможно, это связано с особенностями исламской финансовой системы. Саудовская Аравия особенно выделяется: ее коэффициент соотношения цены недвижимости к ВВП-ППС – 60, что делает рынок необычайно доступным на фоне мировых показателей.

Россия, в свою очередь, находится ровно в середине всех мировых графиков. Здесь недвижимость, безусловно, переоценена, особенно в Москве, но не сильнее, чем в большинстве стран мира – и точно не так драматично, как в Сеуле.

Ипотека невыгодна для заемщика

Сергей Переслегин уверен, что ситуация с ипотечным кредитованием в России была невыгодной даже в периоды низких ставок и активных программ господдержки. Ипотека по сути означает, что покупатель строит две квартиры: одну – себе, вторую – банку. Это связано с эффектом сложного процента, который делает итоговую переплату колоссальной. Сергей считает, что банкам за такую «услугу» переплачивают неоправданно много, при том что ипотека для самих банков – почти безрисковый продукт: недвижимость находится в залоге, и даже при падении цен банк не остается с нулем. Отсюда вывод: лучший способ избежать кабальных условий – не пользоваться банковскими кредитами. Альтернативой могут быть семейные фонды, кассы взаимопомощи, жилищно-строительные кооперативы – формы, которые позволяют уйти от банковского процента. В советской традиции такие механизмы уже существовали, и, возможно, к ним стоит вернуться.

Что касается текущей ключевой ставки, Центробанк четко дал понять: снижать ее не планирует. По мнению регулятора, экономика перегрета. Сергей, однако, категорически не согласен: в стране, ведущей войну, причем не на своей территории, экономика не может быть перегрета по определению. Все, что создается, уходит в оборонный сектор и фактически «сжигается» – особенно с учетом того, что современные виды вооружения, включая дроны, – одноразовые.

Повышение ставки в таких условиях, по мнению Сергея, – это шаг в пользу глобалистских интересов и против российской суверенной экономики. Оно тормозит развитие производства и делает невозможным рост рождаемости, так как молодые семьи не в состоянии приобрести жилье. Особенно абсурдно выглядит позиция, при которой даже льготное ипотечное кредитование объявляется невыгодным и подлежащим отмене.

Центробанк в такой системе играет особую роль – роль «некрасивой подружки», на которую удобно свалить общественное недовольство. Пока народ раздражен политикой ЦБ, остальные структуры могут действовать относительно спокойно. Вероятно, когда политическая ситуация изменится, руководство ЦБ будет «отдано на съедение». Но до окончания военного конфликта изменений ждать не стоит. В нынешней конфигурации ЦБ удобен и для внутренних, и для внешних интересов: он сигнализирует западным партнерам, что «все еще может вернуться на круги своя».

И наконец, с точки зрения экономической логики – особенно марксистской – бороться с инфляцией с помощью повышения ставки бессмысленно. Это как тушить пожар бензином. Инфляция, по определению, не может быть ниже уровня кредитной ставки. И если повышение ставки реально тормозит рост экономики, то возникает главный вопрос: зачем вообще ее поднимать?

Перспективы и риски развития России до 2030 года

Если говорить о краткосрочной перспективе – ближайших пяти-шести годах, – Россию ждет один из важнейших поворотов в новейшей истории. Завершение СВО станет не только политическим, но и экономическим рубежом. Страна окажется перед выбором, от которого будет зависеть ее развитие на десятилетия вперед. Сейчас, по разным оценкам, треть российской экономики задействована в военных расходах. Резкое их сокращение после окончания конфликта может вызвать обвал на рынке труда и промышленный кризис. Таким образом, первый стратегический выбор – сократить военные расходы или направить их в мирное строительство. Второй путь предполагает вложения в новые территории, инфраструктуру, демографическую политику и освоение космоса. По сути, это может стать восточным вариантом плана Маршалла – но уже с востока на запад.

Второй ключевой вызов связан с вопросом: какой будет структура российской экономики после войны? За время пандемии и СВО общество частично осознало необходимость развития собственной промышленности. Ирония в том, что западные санкции, пытаясь нанести ущерб, по сути, обеспечили России нужный протекционизм – закрыли рынки и тем самым стимулировали импортозамещение. Позитивный сценарий – инвестиции в новые территории, создание новой системы расселения и решение демографической задачи. Сейчас демография – это не просто статистика, а производительная сила. Без демографического роста невозможен устойчивый экономический рост. Значит, нужны новые города, новые инфраструктуры.

Одним из таких направлений станет Северный морской путь (СМП). Если к 2030 году он начнет перевозить сотни миллионов тонн грузов, контроль северных морей станет ключевой задачей. Но контроль – это не только флот и спутники, это полноценные города на Севере, не временные поселки, а новые Мурмански и Архангельски. Вторым подобным кластером станет регион Азовского моря, превращенного в российское внутреннее. Это пространство требует новой индустриализации и трансиндустриализации.

Фактически речь идет о возрождении концепции территориально-производственных комплексов (ТПК). Уже сейчас формируются такие ТПК вдоль Севморпути, на направлениях БАМа, в районе Усть-Кута. В будущем их дополнят Азовский ТПК и индустриальные кластеры в Донецкой и Луганской республиках. Это потребует создания новых производств уровня XXI века – а не возвращения к моделям 1940-х.

Развитие останется урбанистическим по своей природе. Россия всегда была страной городов. Продолжится рост не только Москвы и Петербурга, но и появление новых городских структур, новых видов деятельности. Самым заметным достижением последних лет стало формирование в России городской среды – не просто столиц, а полноценных городов с парками, музеями, локальной гастрономией и культурой. Этот тренд, скорее всего, сохранится.

С технологической точки зрения важным направлением может стать не микроэлектроника, а фотоника – лазеры, голография, фотонные микросхемы. Россия, США и Китай – три лидера в этой сфере, с перспективой реального прорыва.

Что касается рисков, то главный – не в новых эпидемиях, войнах или даже голоде. Главный «черный лебедь» для России – это возвращение в эпоху до 2020 года: глобализованную, зависимую, экспортно-сырьевую. Победа глобализации, возвращение России к роли поставщика энергоресурсов – вот что станет самым разрушительным сценарием. Все остальное – управляемые кризисы.

Как сохранить сбережения – не деньги, а поток

За последние годы страх потерять сбережения усилился: глобальная инфляция, нестабильность валют, непредсказуемость власти. Люди перестали доверять доллару, но и крепкий рубль воспринимается не как благо, а как угроза. Что делать? Простой рецепт: если вы не профессионал на рынке – не играйте. Валюта, золото, даже фондовый рынок –все может быть заморожено, обнулено или упасть. Центральный банк прямо говорит, что у людей «слишком много денег» – значит, будут искать способы их изъять. Надежнее всего держать деньги в рублях – не потому, что это безрисково, а потому что здесь ниже шанс блокировки. Недвижимость – компромиссный вариант: цена может упасть, но сам объект останется. Земля – еще лучше: ее почти невозможно отнять, и в кризис она может кормить.

Важно не столько сберегать деньги, сколько поддерживать устойчивый денежный поток –чтобы доход превышал расход, а резерв был на непредвиденные случаи. Главное вложение – в здоровье и уверенность. Здоровье легко обменивается на деньги, но не наоборот. А уверенность – это внутренний капитал, который помогает восстановиться после любого кризиса. Работа, по сути, неотделима от выживания. Мы будем трудиться до конца своих дней – и в этом нет трагедии. Трагедия – в попытке сохранить то, что невозможно удержать.

Пожелания от Сергея Переслегина

Сергей желает подписчикам здоровья и уверенности в себе. Под уверенностью понимается не просто вера в успех, а способность сохранять дух в трудные времена. Главное – защититься от депрессии, выгорания и чувства безнадежности, как на личном, так и на национальном уровне. Если страна впадает в депрессию, это ведет к катастрофе, как было в СССР или сейчас в некоторых европейских странах. Если человек переживает то же самое, он рискует потерять себя.

В России есть две серьезные проблемы. Первая – личная: люди недооценивают свои достижения и перемены вокруг. Часто не замечают, сколько сделано и построено, считая это давно забытым. Вторая – социальная: непонимание важности уважения к прошлому и неспособность принимать наследие. Часто новое руководство отвергает все сделанное ранее, хотя ни страна, ни семья, ни компания не могут существовать без уважения к своему прошлому. Поэтому важно ценить то, что уже достигнуто, и уважать тех, кто был до нас. Это основа устойчивости и здоровья нации и каждого человека.